JOHN WICK, recensione forse ero(t)ica o ironica, alla Falò?

Ivi, stavolta sganciato dai vicoli ciechi dei sobborghi malfamati parigini, ovvero ogni banlieue de La Haine/L’odio di Kassovitz, no, libero da restrittivi e costrittivi vincoli editoriali, scriverò una recensione pittorica come se fossi uno strampalato artista-scrittore barbone di Montmartre, all’insegna della Marsigliese, sì, evviva le moto di questa pellicola, no, il celeberrimo motto rivoluzionario di ogni Robespierre contro le prostitute P.R. e le (ig)nobili digital creators, ovverosia ogni maîtresse, detta altresì entraîneuse, odierna. Quindi, vi ghigliottinerò se non urlerete di rabbia come i protagonisti di Athena, no, se non griderete a squarciagola Liberté, Égalité, Fraternité! Rivogliamo il Cinema vérité e non, per dirla alla bolognese, ‘ste caghè! Sennò, sì, altrimenti, cari dementi, vi nanizzerò e tratterò da attori monstre, no, a mo’ di tremendi Gremlins, no, Gargoyle(s) della Cathédrale Notre-Dame de Paris. Oramai bruciacchiata, quando appieno restaurata? Cascata a pezzi come Jonathan, alias John, Wick. Ma giammai fatiscente, anzi, rinnovata come se fosse stata riscolpita da Michelangelo Buonarroti. Che curò la facciata della basilica di San Pietro ove Papa Bergoglio tornerà a pontificare dal balcone malgrado la sua grave infezione ai polmoni? Ebbene, secondo la trama-sinossi di Google, in english, riportatavi, testualmente e integralmente, seguentemente: With the price on his head ever increasing, legendary hit man John Wick takes his fight against the High Table global as he seeks out the most powerful players in the underworld, from New York to Paris to Japan to Berlin.

Cosicché, per questo film inspiegabilmente osannato dall’intellighenzia critica mondiale, venerato da ogni “ufficiale” media recensoria di Rotten Tomatoes & metacritic.com, mentre impazza il caso riguardante Donald Trump, accusato di aver criminosamente tacitato Stormy Daniels dopo aver ricevuto da lei molto più d’una fellatio a mo’ della mitica Monica Lewinsky che a Clinton offrì più d’un whisky nella stanza “orale”, parlerò à la Falotico, irosamente agguerrito come Baba Yaga. Ora, capisco che sua moglie, incarnata nel capostipite da Bridget Moynahan, fosse un’ottima figa e che il suo cagnolino era affettuoso e carino. Però, Keanu Reeves, alla soglia delle sessanta primavere, può ancora permettersi di far quel caz… o che vuole, cioè essere Il piccolo Buddha, gay come in Belli e dannati oppure tornare a sbattersi Sandra Bullock. Secondo me, ha pure i soldi per intestare la Torre Eiffel a lui. Detto ciò, John Wick, dopo essere stato scomunicato nel secondo capitolo secondo una Tavola poco Rotonda, no, da dei tonti in modo papale (papale), dopo aver sfrecciato, nel terzo episodio, lungo le strade alla pari del Valentino Rossi che fu, qui deve fronteggiare il Marchese Vincent De Gramont/Bill Skarsgård. Come dicono in meridione, un trimon’! Ovvero il clown Pennywise, futuro Nosferatu, qui decisamente più ricco dell’ex Presidente Nicolas Sarkozy. Ma, stranamente, nonostante il bel faccino da porcellino, mangia solo i pasticcini, combina un pasticciaccio e non è “accompagnato” dalla Carla Bruni di turno. Preferisce stare con le gambe accavallate al Louvre, giuocando al ruolo della Gioconda coglione. Ce l’ha con John perché gli sta sulle palle. Al che, commissiona ai suoi scagnozzi di farlo fuori. Affidando a Donnie Yen/Ip Man l’arduo compito di eliminare il nostro hitman. Da non confondere col man succitato, interprete di It. Donando, peraltro, molto più d’uno japanese yen al sig. Nessuno/Shamier Anderson se l’aiuterà… Partiamo con l’Hotel Continental, su luci stroboscopiche di Dan Laustsen, imitanti lo stile fluorescente di Solo dio perdona di Nicolas Winding Refn, proseguiamo con l’ex proprietario d’un famoso albergo andato a puttane, Winston/Ian McShane, ridottosi quasi homeless alla pari di Bowery King/Laurence Fishburne, il quale, nell’incipit, cita Dante Alighieri, vediamo Scott Adkins che combatte come davvero sa lottare sul ring ma è grasso/truccato come Cristiano Malgioglio, arriviamo quindi alla pleonastica e forzata, insistita citazione de I guerrieri della notte, a scene d’inseguimento “computerizzate” e non girate in forma realistica alla John Frankenheimer di Ronin, sin naturalmente al duello ineluttabile e finale ai piedi della basilique du Sacré-Cœur. Prima però, in notturna e luci al neon ritoccate più del lifting di Yen, abbiamo assistito all’Arco di Trionfo e allo stesso Caine/Yen che beve il caffè al bar Triunfo di Pomarico (MT), no, a un bistrot che, sullo sfondo, presenta un cartellone che pubblicizza ancora il Moulin Rouge! di Baz Luhrmann, no, promuove sol il locale suddetto che ospitò il painter storpio Henri de Toulouse-Lautrec.

Ivi, Caine/Yen è più cieco di Daredevil, è più disilluso di Al Pacino di Scent of a Woman ma è un amico più fedele del cagnaccio di Mister Nessuno.

Pochi giorni fa, è morto Lance Reddick. Qui, il suo personaggio muore dopo 5 min. dall’inizio. Resusciterà anche lui in John Wick 5? D’altronde, John non muore mai. Casca varie volte da “strapiombi” alla Rambo ma non ha bisogno di cucirsi da solo il bicipite martoriato. Si sgranchisce le gambe, non è rimasto offeso, la sua colonna vertebrale e il suo midollo osseo sono sempre intatti, non subisce nessun trauma cranico e ha la forza di salire e risalire i 222 gradini che conducono alla Basilica di San Luca in quel di Bologna… ah ah, no.

Perché tutti noi aspettiamo che Tyler Bates & Joel J. Richard, imitando malissimo, le colonne sonore di Ennio Morricone, finalmente eppur terribilmente ci propongano una musica “epica” mal sincronizzata ai primissimi piani di Reeves e Yen. Sergio Leone, se ci sei, batti un colpo.

Dico, roba, infatti, che Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo se la sognavano, come no. Perciò, fra scopiazzature di John Woo e Jonnie To, perfino di Exiled, fra color correction per l’alba crepuscolare di Parigi che realizzo meglio io col programma Sony Vegas 2013 (!), la saga (non) termina. Prima di (non) morire, Keanu/Wick, ricorda in flashback che, quando sbaciucchiava la Moynahan, aveva un capello corto da parrucchiere della filiale Jean Louis David d’un centro commerciale qualsiasi, mentre ora, malgrado una miriade di calci e pugni, dopo una notte interminabile e sangue a fiotti, la sua capigliatura è da Raz Degan dei tempi d’oro quando scopava di brutto e di burro, alla pari di Brando in The Last Tanga, no, Tango in Paris, Paola Barale, prima dell’Isola dei Famosi, soprattutto prima che diventasse un ascetico con la faccia da pirla come Lapo Elkann.

Sì, adesso c’è da chiedersi come mai tale S. Falotico sia riuscito a distruggere tutte le teorie freudiane di centomila psichiatri di Bologna ed europei. Non è molto difficile da intuire, nevvero?

Come dice Karen Page/Deborah Ann Woll in The Punisher, ecco, cosa dice, lo sapete bene, su Frank Castle? Ho detto tutto…

In conclusione, se avessi tredici anni e non avessi mai visto anche sol uno dei film peggiori di Ringo Lam, cioè Maximum Risk, sicuramente affermerei che John Wick 4 è un capolavoro perché la tecnica è mirabile, eccelsa ed impeccabile, le scene d’azione sono coreografate da dio, aggiungendo che Akira/Rina Sawayama ha un culo come quello di Shakira e che Natalia Tena, qui nei panni di Katia, non è più la bimbona stregona Ninfadora Tonks di Harry Potter, bensì, per dirla alla toscana/o, è or una gran potta, veste da splendida puttana e le darei più d’una botta perché i suoi tatuaggi sono più eccitanti di quelli delle pornostar Karma Rx, Asa Akira, Katrina Jade e, forse, sotto la tutina di latex sadomaso, ce l’ha semi-depilata e “dipinta” come quella di Chanel Preston.

A proposito, dal primo John Wick ad oggi, John ha ammazzato centomila uomini ma non ha fottuto nessuna donna. Una bella resistenza, cazzo, se dovesse morire Papa Francesco, voglio lui come nuovo erede terrestre del messia. Per predicare ai nerd e poveri sfigati che dobbiamo volerci tutti bene e che ogni presidente si sta facendo il culo… per il nostro pene, no, bene. D’altronde, tutti sanno che John Fitzgerald Kennedy voleva castrare Fidel Castro per quella “storia” della Baia dei Porci mentre tradiva sua moglie con Marilyn Monroe. A tutt’oggi, l’unico assassino “ufficiale” di JFK risulta, agli atti, Lee Harvey Oswald. Cavolo, come ha fatto, da solo, a centrare il cervello di Kennedy da ogni lato con la sua mira infallibile, pur stando fermo immobile dietro una piccola finestra? Chi era? John Wick? Sì, uno che spara due colpi e ne ammazza 56, ne spara 9 e ne trucida 999, ne spara 123 ma i cattivi erano già tutti morti e, all’unisono, dà 4 coltellate, sgozzandone trentatré come gli anni di Cristo. La verosimiglianza va a farsi fottere, il film è divertente da matti, suvvia, la Lionsgate è adesso più ricca del Vaticano e quel che importa è che Winston può nuovamente ospitare, nel suo hotel, Keanu Reeves, bisessuale, che deve “consolare” Trump e la Daniels.

di Stefano Falotico

UN PERFETTO CRIMINALE, recensione

Ebbene, oggi per il nostro consueto e speriamo apprezzato appuntamento coi Racconti di Cinema, brevemente ma esaustivamente, disamineremo nelle righe seguenti il film Un perfetto criminale, il cui titolo originale è Ordinary Decent Criminal. Pellicola del duemila, diretta dal regista irlandese Thaddeus O’Sullivan (Niente di personale).

Un perfetto criminale dura novantatré minuti netti e avvincenti ed è un interessante, ben congegnato e movimentato polar, cioè poliziesco per dirla alla francese, ambientato però nella stessa terra natia del suo cineasta succitato, ça va sans dire, l’Irlanda.

Sceneggiato da Gerard Stembridge, eccone sinteticamente la trama:

Un brillante, elegante e sofisticato ladro, di nome Michael Lynch (interpretato da Kevin Spacey, al solito impeccabile e carismatico), è infallibile e meticolosamente organizza grandi colpi perfettamente architettati che puntualmente vanno a segno impuniti. Non viene mai, quindi, beccato in flagranza di reato né viene acciuffato dalla polizia. Al che, a Dublino, si svolgerà una mostra pittorica omaggiante Caravaggio. Lynch, ovviamente, non vorrà lasciarsi sfuggire l’occasione della vita, cioè derubare gli inestimabili e immensamente preziosi quadri del leggendario artista nostrano. Anzi, vuole “accontentarsi” di uno soltanto, La cattura di Cristo (The Taking of Christ). Nel frattempo, Lynch, dovrà districarsi tra l’affettuosa moglie Christine (Linda Fiorentino, Fuori orario) e la difficile gestazione e il mantenimento dei suoi pargoletti, agendo di sotterfugi fra traditori e baci di Giuda metaforici. Inoltre, Lynch ha un rapporto con la legittima amante, la cognata Lisa (Helen Baxendale)… Un gran bel casino… Come andrà a finire? Lynch metterà davvero a segno un furto di proporzioni epiche e leggendario dal valore arcimiliardario oppure, stavolta, le forze dell’ordine riusciranno finalmente a fregarlo ed incastrarlo? Ce la farà a sbrogliare, inoltre, la sua matassa professionale non poco ingarbugliata?

Intelligentissimo, recitato divinamente dall’intero suo pregiato parterre d’interpreti eccellenti, fra cui, oltre a Spacey, alla Fiorentino e a Baxendale, sono da menzionare Peter Mullan (My Name is Joe), un giovane Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola) a tratti irriconoscibile e poco ciarliero, Patrick Malahide, Gerard McSorley, David Kelly, David Hayman, Vincent Regan e un’ancora sconosciuto Christoph Waltz (Bastardi senza gloria), dominato dalla torreggiante performance, ribadiamo, d’uno Spacey magnifico, splendidamente fotografato da Andrew Dunn che gioca, di contrasti cromatici sobriamente miscelati, con le atmosfere plumbee di cui è pregno il film, e montato, altrettanto egregiamente, dal collaboratore preferito di Peter Weir, ovvero William M. Anderson (L’attimo fuggente), Un perfetto criminale non è di certo un capolavoro, neppure un film indimenticabile.

Eppur è un film assai godibile e, sinceramente, una delle migliori pellicole di rapina, quelle che gli americani definiscono heits movies, delle ultime decadi.

L’ambientazione è tipicamente à la Ken Loach (non a caso, infatti, la presenza del succitato Mullan). Cosicché, tra furtarelli e colpi grossi, sussidi di disoccupazione e l’arte d’arrangiarsi “in format” Regno Unito, fra ex membri dell’IRA, desolati e deprimenti quartieri periferici immersi nella povertà economica e qualche graffiante stilettata all’arido e violento sistema classista e poco equo, Un perfetto criminale centra il bersaglio appieno.

Da raffrontare con l’analogo The General di John Boorman (Excalibur) in cui Brendan Gleeson interpretò il ladro tuttofare Martin Cahill. Il Lynch di Spacey ne è in gran parte, a sua volta, ispirato.

Concludiamo col dire che, da I soliti sospetti in poi, il personaggio del ladro beffardo assai si addice a Spacey.

di Stefano Falotico

KISS, recensione

Ebbene, oggi salteremo indietro nel tempo, giungendo alla fine degli anni novanta, per l’esattezza, al ‘98. In cui uscì, nelle sale, il film da noi ivi preso in questione, ovvero il delicato, poetico e melanconico, sofisticato e, ahinoi, a molti sconosciuto, Kiss (Living Out Loud), firmato da Richard La Gravenese.

La Gravenese, sceneggiatore rinomato, qui al suo assoluto esordio registico, cioè dietro la macchina da presa dopo aver scritto, giustappunto, film importanti quali La leggenda del re pescatore di Terry Gilliam e I ponti di Madison County di Clint Eastwood. Inoltre, recentemente, sceneggiò, assieme ad Art Linson (Fight Club, Black Dahlia), l’inedito The Comedian di Taylor Hackford (L’avvocato del diavolo) con Robert De Niro e, fra gli altri suoi interpreti, Danny DeVito. Il quale è, insieme ad Holly Hunter (Lezioni di piano), il brillante protagonista principale di tale pellicola da noi disaminata, Kiss.

Secondo la breve ma pertinente, perfettamente concisa ma esaustiva sinossi riportata da Wikipedia e, sottostante, testualmente trascrittavi…

«Una donna abbandonata dal marito cerca di rifarsi una vita. Trova solo solitudine e un amico non avvenente che l’ama, ma che lei non riesce ad amare. L’amicizia con lui tuttavia le restituisce serenità e le fa intravedere nuove speranze per il suo futuro».

La donna si chiama Judith Moore ed è incarnata dalla Hunter, mentre l’uomo, di nome, Pat, è naturalmente impersonato da DeVito.

Kiss dura cento minuti che scorrono via piacevolmente e, malgrado qualche enfatica, forse leggermente stucchevole parentesi troppo retorica e dolciastra, è un melò intimista e un film sentimentale girato con classe che, non poche volte emoziona e provoca il magone… Avvolgendoci, sensibilmente, al caldo interno morbidissimo della sua tenera love story agrodolce, platonica e “amicale” per Judith/Hunter e invece malinconicamente non corrisposta, dunque unilaterale, secondo il punto di vista di Pat/DeVito.

Eccelsa fotografia crepuscolare di John Bailey (Il bacio della pantera), esperto di atmosfere romanticamente autunnali e una sobria regia accorta da parte d’un LaGravenese che, per il suo primo opus, non strafà e non si perde in svolazzi pindarici non confacenti a tale bella e semplice vicenda di splendidi, buoni, toccanti sentimenti.

Nel cast, anche una giovanissima Queen Latifah (Il collezionista di ossa).

di Stefano Falotico

THE BIG KAHUNA, recensione

Ebbene, oggi per il nostro consueto e speriamo apprezzato appuntamento coi Racconti di Cinema, ripeschiamo una gradevolissima commedia, con sapide ed efficaci atmosfere uniche e lievemente melanconiche, uscita nelle sale nel ‘99, ovverosia il sottovalutato, assolutamente da riscoprire, The Big Kahuna.

The Big Kahuna è un godibilissimo ed esilarante, a tratti spiazzante, kammerspiel della breve ma imprendibile, assai scorrevole durata di un’ora e mezza netta, diretto dall’esordiente John Swanbeck. Tale opus rimane, stranamente, a tutt’oggi, l’unico suo lungometraggio e ciò ci appare alquanto inspiegabile. Poiché, ribadiamo, The Big Kahuna, sebbene non indimenticabile od eccelso, altresì eccelle per via della sua unicità speciale e si distingue da molto cosiddetto Cinema da camera e “teatrale” in virtù delle sue perfette tempistiche, delle sue battute e freddure taglienti, distillateci con classe, e per merito d’una ben calibrata ed architettata sceneggiatura coi fiocchi a cura di Roger Rueff. Il quale, già autore della pièce intitolata Hospitality Suite, per tale occasione e adattamento-riduzione, ne curò personalmente la versione-revisione. The Big Kahuna vede come protagonisti solamente tre attori sulla scena e, più che Teatro filmato in una singola camera, potremmo definirlo, simpaticamente e giocosamente, celluloide ubicata in una striminzita, non molto spaziosa eppur accogliente, asettica stanzetta d’albergo, con accessoriato e confortevole bagno a tre specchi annesso, a sua volta posizionata all’ultimo piano d’un grattacielo di Wichita in Kansas, elegantemente ma impersonalmente arredata per una convention elitaria dedicata a un potenziale, esoso acquirente da accalappiare. Con l’aggiunta di qualche extra, cioè un altro paio di location.

Sintetizzandovene fortissimamente la trama, anzi, testualmente trascrivendola dalla sinossi riportata da IMDb, stavolta, al solito, così come sua convenzione, assai stringata ma, nella sua eccezionale brevità, a differenza d’altre numerose volte, non risultante approssimativa e/o superflua, tantomeno spicciola o ingiustificatamente sommaria…

Due venditori veterani analizzano una presentazione di vendita a un particolare cliente, attraverso il loro giovane protetto.

I due “navigati”, affaticati, forse all’ultima spiaggia, eppur ancor non del tutto domi venditori rispondono rispettivamente ai nomi di Phil Cooper (un grande Danny De Vito), disilluso dalla sua carriera, cinico e deluso da un ex rapporto coniugale difficile emotivamente da gestire, un uomo tarchiato dalla parlantina secca ma corrosiva e sardonica, e a quello dello spregiudicato, cinico, irrequieto e ancor ambizioso Larry Mann (un Kevin Spacey che, pur gigioneggiando a briglia sciolta, brilla e rifulge di consueta bravura emanante carismatica allure da attore mostruosamente brillante). Il giovane “allievo” è invece il timido, titubante e inesperto, timoroso e perfino timorato di dio, sebbene determinato e affascinante, bellamente incravattato e da poco sposatosi, Bob Walker (Peter Facinelli, Supernova).

Paolo Mereghetti, nel suo celebre Dizionario dei Film, sebbene questa pellicola parzialmente apprezzò, lodandola perciò per i suoi indubbi meriti e allo stesso tempo enunciandone i suoi difetti, puntualmente ed acidamente osservò, anzi, sacramentò pungentemente che Swanbeck non possiede l’arguzia e il talento di David Mamet (Sesso & potere, Americani).

Probabilmente, invece, lo contraddiciamo noi, in modo graffiante e severo, se Mereghetti volle obiettare leggermente sulla qualità dello script, non doveva prendersela con Swanbeck, ovverosia il suo “anonimo” metteur en scène, bensì con l’allestitore, per l’appunto, del testo cinematografico, il succitato Rueff.

The Big Kahuna, ribadiamo, pur non essendo oggettivamente un’opera perfetta, ha infatti molti pregi evidenti e indiscutibili, eccome. È complicatissimo, per di più, riuscire a intrattenere, divertire, addirittura qua e là commuovere, con un film che presenta solamente tre interpreti sulla scena dall’inizio alla fine e che è ambientato pressoché quasi totalmente al chiuso e in spazi ristretti molto angusti.

Diamo dunque, come si suol dire, a Cesare quel che è di Cesare, in tal caso a Swanbeck.

È vero, la sua regia può apparire televisiva ma come non avrebbe potuto esserlo? Altrimenti, in una stanza, si sarebbe dovuto sbizzarrire scioccamente in estetizzanti ed artistoide, velleitarie zoomate non necessarie e piani sequenza stucchevoli, improbabili e impropri?

Inoltre, il direttore della fotografia preferito di Walter Hill, vale a dire Lloyd Ahern II, s’è giostrato sapientemente, riuscendo ad essere magistralmente funzionale grazie a tocchi di luce carezzevoli, delicati e soavemente chiaroscurali, pur trovandosi, per l’appunto, costretto logisticamente dinanzi a un materiale così ostico da riprendere.

Prodotto dallo stesso Spacey che ivi, dopo L.A. Confidential, nuovamente duetta impeccabilmente col suo amico DeVito. Regalandoci, ancora una volta, un’accoppiata e una reunion notevoli che, col tris formato dal talentuoso Facinelli, vale tutto il prezzo del biglietto.

Kevin Spacey, Danny DeVito, Peter Facinelli

di Stefano Falotico

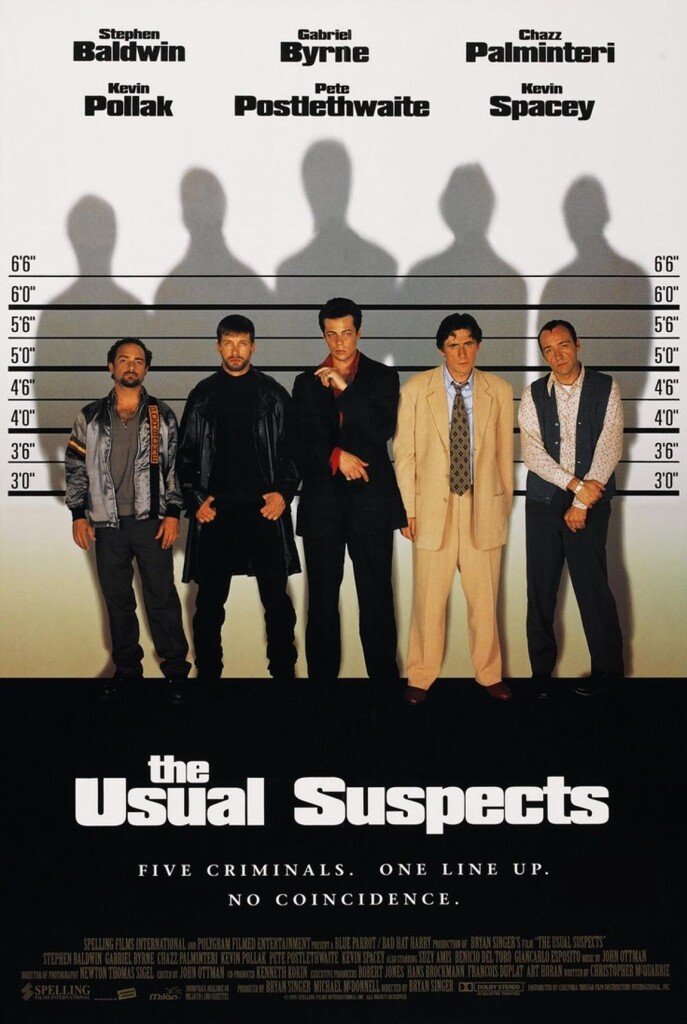

I SOLITI SOSPETTI (The Usual Suspects), recensione

Ebbene, oggi voleremo indietro nel tempo, planandovi e atterrando all’anno 1995 in cui fu distribuito, nelle sale mondiali, il film da noi prossimamente disaminato, ovvero I soliti sospetti (The Usual Suspects), secondo opus registico, come si suol dire, sfavillante, impressionante e col botto del talentuoso, in futuro, ahinoi, discontinuo e altalenante, sempre comunque interessante, Bryan Singer (X-Men, L’allievo, Bohemian Rhapsody), avvenuto immediatamente dopo l’allor inedito, perlomeno da noi, Public Access del ‘93.

Sorprendente film dell’irresistibile durata, nel suo arzigogolato e fascinoso, articolato intreccio movimentato, di 105’, sceneggiato interamente, a partire da un suo soggetto molto originale, da Christopher McQuarrie (or habitué inseparabile e assai affiatato, diciamo, del suo fido amico Tom Cruise, suoi infatti gli script de La mummia, Edge of Tomorrow e di Top Gun: Maverick, oltre naturalmente all’ereditato e da lui proseguito franchise di Mission: Impossible). Il quale, per questa sua invenzione mirabolante e genialmente spiazzante, vinse meritatamente l’Oscar e, sempre con Tom Cruise, quest’ultimo sol perennemente in veste attoriale, e lo stesso Singer dietro la macchina da presa, autore di Operazione Valchiria. Trama de I soliti sospetti, semplicemente trascrittavi testualmente da IMDb per non rovinarvi le sorprese, se mai apparteneste alla sparuta schiera di rarissime persone che non hanno mai visto tale scoppiettante e superba pellicola dalla qualità acclarata e incontestabile:

L’unico sopravvissuto racconta gli eventi tortuosi che hanno portato a un orribile scontro a fuoco su una nave, iniziato quando cinque criminali si sono incontrati in un commissariato.

I cinque criminali, o presunti tali, cioè già tutti più o meno macchiatisi, in passato, di reati dei più disparati, or principali indiziati di quanto poc’anzi succitato, rispondono rispettivamente ai nomi del fascinoso e all’apparenza integerrimo, altolocato e insospettabile, giustappunto, Keaton (un Gabriel Byrne qui al massimo della sua allure recitativa e non, carismatico, mellifluo e fotogenico come non mai), mascheratosi dietro una vita, a prima vista, stimabile e altoborghese, lo strampalato e forse scimunito McManus (Stephen Baldwin), il torvo e tanto misterioso quanto caratterialmente burrascoso Hockney (Kevin Pollak), l’ermetico ma strafottente Fenster col suo viso indecifrabile da sfinge (Benicio Del Toro) e lo storpio Verbal (Kevin Spacey che, in maniera sacrosanta, vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista per tale sua performance oramai leggendaria ed epocale). Colui che, perdonateci il voluto gioco di parole, verbalizzerà la confessione, nella soprastante sinossi riportatavi, dinanzi al duro, chissà se davvero scaltro o ingenuo, commissario Dave Kujian (Chazz Palminteri). Verbal, metaforicamente strangolato e messo, giocoforza, sotto torchio dal severo Kujian, durante il suo interrogatorio sta rivelando il vero oppure sta, di sana pianta, inventandosi una storia diabolica? Echeggia, infatti, memorabile e sulfurea, agghiacciante mortalmente la sua frase inquietante: Io credo in Dio… e l’unica cosa di cui ho paura è Keyser Soze.

Chi è Kayser Zose? Mentre il fantomatico avvocato, di nome Kobayashi (Pete Postlethwaite), è un personaggio di fantasia, ovverosia fittizio, puramente immaginario, oppure esiste realmente così come il temibile e apparentemente inesistente, fantasmatico Soze?

Teso in modo spasmodico, avvincente dal primo all’ultimo minuto, diretto magistralmente da un Singer ispiratissimo, sorretto inoltre dalla bravura ineccepibile d’un cast da leccarsi i baffi in cui, oltre agli interpreti sopra singolarmente nominativi, son altresì da annotare le incisive presenze di Giancarlo Esposito, Suzy Amis e Dan Hedaya, perfettamente fotografato, con cromatici contrasti lodevoli e suadentemente chiaroscurali, da Newton Thomas Sigel, I soliti sospetti, a distanza di quasi un trentennio dalla sua ufficiale release nelle sale cinematografiche, intattamente conserva il suo forte valore e par non essere invecchiato nemmeno di un giorno. Forse non è un capolavoro ma “soltanto” un thriller congegnato argutamente ed esplosivo come un’oliata macchina ad orologeria infallibile e micidiale? Dici poco…

di Stefano Falotico

L.A. CONFIDENTIAL, recensione

Ebbene, oggi per il nostro consueto appuntamento coi Racconti di Cinema, salteremo indietro nel tempo sino ai nineties, sì, c’immergeremo negli anni novanta, disaminando brevemente, altresì esaustivamente, rapidamente un grande film, giustappunto, del ‘97, firmato dal compianto Curtis Hanson (Wonder Boys), ovverosia il magnifico L.A. Confidential, opus perlaceo della consistente, lunga eppur mai noiosa, bensì avvincente e molto intrigante durata di due ore e diciassette minuti.

Un film dalla trama, peraltro, intricata eppur perfettamente congegnata. Ben memori di tale pellicola pregiata, L.A. Confidential, ivi vogliamo analizzarla minuziosamente, fornendovene un promemoria recensorio adeguato e, ci auguriamo, ben omaggiante questo bel e imprescindibile classico della cinematografia mondiale. Tratto, molto liberamente e con non poche poetiche licenze, dal celeberrimo ed omonimo romanzo noir firmato da James Ellroy (lui è l’autore dell’epocale novel famosa, Black Dahlia, da cui Brian De Palma ne trasse la sua trasposizione filmica), maestro indiscusso dei torbidi polizieschi dalle vicende narratevi tanto contorte quanto maliarde, perlopiù imperniate su scuri intrecci a base di poliziotti corrotti e ripiene di dark ladies fascinose e sensualmente ipnotiche, L.A. Confidential fu sceneggiato dallo stesso Hanson in collaborazione con Brian Helgeland (Assassins, Mystic River, curiosamente writer anche di Spenser Confidential, ovviamente similare nella dicitura ma notevolmente differente nell’intreccio dell’enunciatovi titolo da noi preso in questione). I quali, per questo loro mirabile lavoro ottennero l’Oscar, naturalmente, per la miglior sceneggiatura non originale. L.A. Confidential, giustamente molto incensato dall’intellighenzia critica, all’epoca, ottenne per l’esattezza nove nomination agli Academy Awards, fra cui le candidature come Miglior Film & Migliore Regia ma, oltre alla dorata, vinta statuetta poc’anzi dettavi, s’aggiudicò “soltanto” quella andata a una delle sue sorprendenti interpreti femminili, cioè una sfavillante e abbacinante Kim Basinger, premiata come miglior attrice non protagonista. Potremmo riportarvene dettagliatamente gli eventi presentatici, peraltro ingarbugliati e difficilmente esponibili con precisione ma, se siete fra coloro che non hanno ancora mai visto L.A. Confidential, ve ne sciuperemmo le molte sorprese snocciolatecene. Quindi, in tal caso, riteniamo più pertinente trascrivervi testualmente la concisa sinossi da IMDb, limitandoci perciò a suggerirvela, sperando che, rimanendone attratti e suggestionati, possiate quanto prima guardarlo e, parimenti a noi, grandemente ammirarlo: Tre poliziotti del dipartimento di polizia di Los Angeles, dove impazza la corruzione, investigano una serie di omicidi a modo loro.

I tre poliziotti corrispondono ai nomi del romantico macho picchiatore, difensore delle donne, Bud White (Russell Crowe), a Ed Exley (Guy Pearce) e allo scafato ed irreprensibile lupo di mare Jack Vincennes (Kevin Spacey, Il momento di uccidere, I soliti sospetti, American Beauty). C’è del marcio a Los Angeles ed è stato compiuto un delitto efferato, è stata effettuata macabramente una carneficina sanguinaria al bar Nite Owl. E, nella luccicante eppur peccaminosa città degli angeli, s’aggirano ambigui personaggi tanto eccentrici quanto furbi e non pulitissimi. Cosicché, nel caravanserraglio di maschere grottesche, sovente perfino inquietanti, oltre al trio di sbirri tutti d’un pezzo sopra elencativi, sinuosamente sfila serpentesca tutta una galleria, osiamo dire antologica e indimenticabile, di “comparse” che celano non pochi neri scheletri nell’armadio, fra il torvo e mellifluo, ricchissimo protettore delle prostitute d’alto bordo che assomigliano alle dive di Hollywood, cioè Pierce Patchett (David Strathairn, Good Night, and Good Luck, Nomadland), il capo detective Dudley Smith (James Cromwell), l’avido e navigato cronista del pettegolezzo per antonomasia, Sid Hudgens (Danny DeVito, The Comedian) e, naturalmente, la magnetica mantide e femme fatale, identica a Veronica Lake, alias Lynn Bracken (Kim Basinger).

Egregiamente fotografato dal nostrano mago delle luci Dante Spinotti, recitato divinamente e diretto magistralmente, ricolmo d’incredibili atmosfere crepuscolari da gran poliziesco d’annata, L.A. Confidential, sebbene forse non sia un capolavoro, a distanza di quasi trent’anni dalla sua uscita, mantiene intatto il suo granitico e incontestabile charme da film bellamente profumato di celluloide purissima, lieve e suadente come una morbida maîtresse godibilmente irresistibile.

LO STRANGOLATORE DI BOSTON (Boston Strangler), recensione

Ebbene, oggi recensiamo l’inquietante, intrigante e affascinante, sebbene forse non appieno convincente, Lo strangolatore di Boston (Boston Strangler), corposo e sanguinario, teso e avvincente thriller dalle forti tonalità noir e poliziesche, scritto e diretto dal regista Matt Ruskin. Dal 17 marzo scorso, distribuito in streaming, su Disney+.

The Boston Strangler — The film follows Loretta McLaughlin (Keira Knightley), a reporter for the Record-American newspaper, who becomes the first journalist to connect the Boston Strangler murders. As the mysterious killer claims more and more victims, Loretta attempts to continue her investigation alongside colleague and confidante Jean Cole (Carrie Coon), yet the duo finds themselves stymied by the rampant sexism of the era. Nevertheless, McLaughlin and Cole bravely pursue the story at great personal risk, putting their own lives on the line in their quest to uncover the truth. Loretta McLaughlin (Keira Knightley), shown. (Courtesy of Hulu)

Lo strangolatore di Boston, da non confondere con l’omonima pellicola del ‘68 di Richard Fleischer con un grande Tony Curtis. Quest’ultimo film, differente nella trama, eppur vertente, parimenti a tale pellicola da noi presa in questione e nelle seguenti righe disaminata, così come intuibile e comprensibile facilmente dal titolo, sul tristemente celebre e macabro assassino seriale di nome Albert DeSalvo. Per anni, DeSalvo fu, peraltro, l’ossessione “proibita” di Brian De Palma (Black Dahlia) che, vanamente, tentò di realizzarne un biopic riguardante i suoi mostruosi delitti brutali e glacialmente efferati. Discretamente accolto dall’intellighenzia critica statunitense, riscuotendo infatti un buon ma non del tutto lusinghiero responso sul sito aggregatore metacritic.com, esattamente equivalente al 60% di opinioni favorevoli, Lo strangolatore di Boston dura un’ora e cinquantadue minuti e, negli States, è stato vietato ai minori di sedici anni per via d’alcune sue scene altamente perturbanti e raccapriccianti. Sintetizzandovene, fin all’osso, la cronachistica trama, tale pellicola percorre l’iter indagatorio, in merito per l’appunto al serial killer succitato, della coriacea e volitiva, inarrendevole giornalista, realmente esistita, Loretta McLaughlin (un’eccellente Keira Knightley). Colei che, per prima, in un’epoca dominata dal potere maschile, ebbe il coraggio d’addentrarsi all’interno e all’inferno dei meandrici anfratti d’una vicenda tanto oscura quanto aberrante e scabrosa. La McLaughlin, infatti, fu la prima donna e persona, in assoluto, a riuscire pian piano, in virtù della sua ferrea abnegazione infermabile e del suo fiuto infallibile, a collegare tutti gli omicidi avvenuti e commessi da DeSalvo, detto Boston Stangler, svelandone l’identità.

Un lavoro, il suo, arduo, assai rischioso e improbo, ivi romanzatoci da Ruskin e filmicamente espostoci con eleganza e puntiglio impeccabili. Prodotto da Ridley Scott, meravigliosamente fotografato da Ben Kutchins e sostenuto dalla magistrale prova recitativa della Knightley, Lo strangolatore di Boston possiede un buon ritmo incalzante malgrado le sue numerose parentesi al chiuso (perlopiù, infatti, si svolge fra le anguste e impolverate pareti degli uffici), appassionandoci e tenendoci col fiato sospeso dall’inizio alla fine. Le atmosfere cineree e plumbee sono congeniali, trasudano tensione e spettrale senso mortifero e la bravura del cast ne elevano la qualità. Fra un Chris Cooper (Il momento di uccidere, American Beauty) egregio nei panni del sulfureo, duro ma saggio, caporedattore di Loretta, Carrie Coon in quelli della sua miglior amica, Alessandro Nivola (Wizard of Lies) che incarna, con recitativa sapidità, il detective Conley, Bill Camp (The Night Of, Joker) nell’oramai usuale ruolo del commissario, stavolta di nome McNamara, Morgan Spector in quello del marito amorevole e accondiscendente, paziente di Loretta e, naturalmente, David Dastmalchian, dapprima ripreso solo di spalle, in quello dello strangolatore che, finalmente, viene rivelato in volto soltanto a tre quarti d’ora dalla fine. Ma è solo lui il colpevole degli strangolamenti? Chi sono i suoi due “amici” Daniel Marsh (Ryan Winkles) e George Nassar (Greg Vrotsos)?

Altresì, è assai difettoso e presenta momenti decisamente, se non del tutto soporiferi, perlomeno superflui, perdendosi in alcune futili digressioni poco funzionali alla vicenda raccontataci.

Inoltre, a prescindere dalla sua stupenda nitidezza formale, la trama presenta pochi snodi e segue una monotona linearità alquanto prevedibile, non distinguendosi quindi per spiccata originalità. Ricordando, troppo spesso, sicuramente il film preso a modello ispirativo, ovvero Zodiac di David Fincher, attingendo peraltro, in versione compressa, allo stesso Mindhunter.

di Stefano Falotico

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE, recensione

Ebbene, ivi sganciato da dittatoriali regole editoriali, no, semplicemente stringato e liberissimo di esprimermi a piacimento in merito a questo film “pornografico”, no, strampalato e, a mio avviso, perfino mal congegnato, sebbene inventivamente molto colorato, considerato emerito, invero sopravvalutato in modo abnorme e disumano, apprezzato a dismisura e, prossimamente, da me miniaturizzato, no, soltanto liquidato in fretta e furia, dico per l’appunto la mia in maniera disinteressata.

L’Academy, che gli ha assegnato sette statuette dorate, oscarizzandolo peraltro nelle categorie maggiori, perlomeno fra le principali, è impazzita? No, non credo al suo valore istituzionale e subissare tale pellicola di premi non plus ultra è stato però, di certo, un affronto sconsiderato, oserei dire scandaloso, nei riguardi di film e attori, probabilmente (il dubbio è lecito), in gara, assai più quotati e mirabili.

Il mio tifo sfrenato, nella Notte delle Stelle (poco di Hollywood, stavolta, datesi i risultati finali dal sapore fortemente orientale, orientamento, inoltre, assai in voga degli statunitensi globalizzatisi negli Awards), andò a Colin Farrell de Gli spiriti dell’isola, vistosi rubare l’ambito scettro dal bravo ma troppo truccato, in senso tout–court, Brendan Fraser. Ingrassato ma non come si vede nel film, pompato dai suoi beniamini dell’ultima ora, ovverosia, paradossalmente, gli stessi che gli crearono meme poco “avvenenti” per storpiarlo malignamente e in modo bullistico, deridendolo illegalmente.

Detto ciò, Everything Everywhere All at Once è una bischerata di proporzioni ciclopiche che, per via della sua accozzaglia d’immagini sparateci a raffica nella nostra retina visiva, accecò la vista di molti suoi ammiratori sfegatati, compresi i votanti degli Oscar che, rimbambiti più del comunque mitico ed immarcescibile, redivivo e vivissimo James Hong, alias David Lo Pan di Grosso guaio a Chinatown, lo incensarono, giustappunto perdendo di vista sé stessi.

Ora, nel “multiverso” della bizzarra carriera caleidoscopica di Hong, il quale qui interpreta la parte del padre, di nome Gong Gong (nel cast non v’è Gong Li, ah ah, però, oh oh), bigotto e rintronato di Evelyn Wang, incarnata da Michelle Yeoh, oltre al suo leggendario villain del succitato capolavoro carpenteriano, prima e dopo quest’ultimo, vi sono, in un excursus filmografico da pelle d’oca, le sue parti come maggiordomo di Evelyn (non la Yeoh dettavi, bensì Faye Dunaway) in Chinatown, Hannibal Chew di Blade Runner, Quan di Tango & Cash, Gung (non Gong) Tu in China Girl di Abel Ferrara e, “soprattutto”, Adam Chance nel grande “masterpiece” del Cinema soft core par excellence, vale a dire il misconosciuto, da voi, non certamente da me, Scandalous Behavior, altresì conosciuto come Singapore Sling. Filmaccio di bassa lega, per molte ex mie seghe, con una Shannon Tweed stratosferica e strafiga come non mai. La quale, a detta dei maliziosi, in tal sudata, no, suddetta pellicola quasi a luci rosse, non simulò affatto una scabrosa, assai spinta scena di sesso col suo vero compagno, cioè Gene Simmons dei Kiss, bensì con un lucky guy figlio di putt… issima, motherfucker che rese cornuto il povero Gene. In this infamous scene, è visibile, se avvisterete bene, per pochi infinitesim(al)i istanti, quelli giusti e tosti, il pene di costui che entra e fa su e giù nella vagina liscissima della vellutatissima Shannon. Ché già il name Shannon te lo fa diventare duro.

Hong, classe ‘29, quindi vicino al “centenario” della sua nascita. La stessa età, pressappoco, del suo Lo Pan che, a quanto pare, voleva ancora usar il pen’ con una ragazza cinese dagli occhi verdi. Lo Pan, un uomo ambiguo dalla carica sessuale eterna alla pari di David Bowie di China Girl, non di Ferrara, bensì del videoclip diretto da David Mallet (da non confondere con David Mamet).

I panni (s)porchi si lavano in famiglia? Lo sa Evelyn/Yeoh, la quale gestisce una lavanderia a gettoni, lei de La tigre e il dragone, ed è sposata a Waymond Wang, ovvero Ke Huy Quan, nientepopodimeno che il bambino cresciutello de I Goonies e d’Indiana Jones e il tempio maledetto. Il quale, quando domenica scorsa vinse l’Oscar, piangendo come un neonato, guardò Steven Spielberg, il grande sconfitto della serata, e gli alluse un non poco stronzo…: – Vedi, ora sono un uomo, prenditelo in culo, nel tuo film mi trattavi da nerd che, fra un ciak e l’altro, si masturbava sulla tua futura moglie Kate Capshaw.

Trama, secondo IMDb, di questo film della durata di due ore e venti minuti interminabili, scritto dagli stessi suoi directors, Daniel Kwan & Daniel Scheinert:

Un’anziana immigrata cinese viene coinvolta in un’avventura folle, in cui lei sola può salvare il mondo esplorando altri universi che si connettono con le vite che avrebbe potuto condurre.

Perché mai anziana? La Yeoh è del ‘62, un po’ attempata, sì, ma sicuramente più giovane di Jamie Lee Curtis. Onestamente poco più vecchia, essendo nata nell’anno 1958, ah ah. La quale, dopo il Leone d’oro alla Carriera, assegnatole recentemente al Festival di Venezia, viene finalmente or considerata la grande attrice che è sempre stata. Per troppo tempo identificata, ahinoi e purtroppo, solamente come Laurie Strode della saga di Halloween, ovviamente per la regia sempre di Carpenter, e del rispettivo reboot di David Gordon Green

La quale, forse, non sa che un giornalista italiano, nel giorno successivo alla sua vittoria come miglior attrice non protagonista, scrisse che è la figlia di Tony Curtis (fin qui, ok, difficile infatti sbagliare, il cognome si prende “di solito” dal padre) e di Vivien Leigh di Via col vento. Eh già, ah ah, si sa, Michael Myers di Halloween altri non è che una versione aggiornata e, possibilmente, ancora più slasher di Norman Bates/Anthony Perkins (non Hopkins) di Psyc(h)o. Dunque, Janet Leigh/Marion Crane del capolavoro di Alfred Hitchcock di chi è madre? Forse di colei che interpreta la moglie di Arnold Schwarzenegger in True Lies ove si esibisce in uno spogliarello più eccitante della “prostituta” nuda, con le bocce di fuori, di Una poltrona per due?

Everything Everywhere All at Once è strambo, un inconcepibile e indegno videogioco cinematografico davvero nauseante con velleità, addirittura, in certi momenti, da Cinema di Wong Kar-wai? Sì, è così.

È il Cinema della modernità, della nostra società che è impazzita e ha perso ogni senso dell’orientamento e del discernimento. Hollywood, questo, l’ha capito.

Quindi, per farla breve, Hollywood ha visto invece giusto, a differenza di ciò che si dice erroneamente in giro. È stanca di Spielberg, non se l’è sentita di premiare Martin McDonagh (ancora leggermente presuntuoso e a tratti lezioso, nonostante The Banshees of Inisherin sia indubbiamente magnifico). Hollywood è stufa dello stesso mondo che “lei”, la fabbrica dei sogni, ha retoricamente e fasullamente creato e che non ha premiato Ready Player One.

Sa che la colpa è sua. Che consiste nell’aver ingannato il mondo con questa storia edulcorata e buonista secondo cui la Settima Arte deve far sognare, deve consolare, deve intrattenere e commuoverci. Spesso in modo falso e paraculo.

Ne L’infernale Quinlan (vi è anche Janet Leigh, che ve lo dico a fare…), d’altronde, echeggia la lapidaria frase… Avanti, dimmi il mio futuro. Non ne hai più: […] il tuo futuro non esiste più.

Hollywood non ha più Marlene Dietrich, snobbò Ana de Armas as Marilyn Monroe nell’orrendo Blonde di Andrew Dominik, premiò Cate Blanchett nei panni di Katharine Hepburn in The Aviator ma non se la sentì di darle, dopo Blue Jasmine, un altro Oscar per Tár.

Se siete infelici e mosci, noleggiate il film A Woman Scorned con Shannon Tweed e butterete via dei soldi. Anche dello sperma.

Perché mai anziana? La Yeoh è del ‘62, un po’ attempata, sì, ma sicuramente più giovane di Jamie Lee Curtis. Onestamente poco più vecchia, essendo nata nell’anno 1958, ah ah. La quale, dopo il Leone d’oro alla Carriera, assegnatole recentemente al Festival di Venezia, viene finalmente or considerata la grande attrice che è sempre stata. Per troppo tempo identificata solamente come Laurie Strode della saga di Halloween, ovviamente per la regia sempre di Carpenter, e del rispettivo reboot di David Gordon Green

La quale, forse, non sa che un giornalista italiano, nel giorno successivo alla sua vittoria come miglior attrice non protagonista, scrisse che è la figlia di Tony Curtis (fin qui, ok, difficile infatti sbagliare, il cognome si prende “di solito” dal padre) e di Vivien Leigh di Via col vento. Eh già, ah ah, si sa, Michael Myers di Halloween altri non è che una versione aggiornata e, possibilmente, ancora più slasher di Norman Bates/Anthony Perkins (non Hopkins) di Psyc(h)o. Dunque, Janet Leigh/Marion Crane del capolavoro di Alfred Hitchcock di chi è madre? Forse di colei che interpreta la moglie di Arnold Schwarzenegger in True Lies e, ivi, si esibisce in uno spogliarello più eccitante della “prostituta” nuda, con le bocce di fuori, di Una poltrona per due?

Everything Everywhere All at Once è strambo, un inconcepibile e indegno videogioco cinematografico davvero nauseante con velleità, addirittura, in certi momenti, da Cinema di Wong Kar-wai? Sì, è così.

È il Cinema della modernità, della nostra società che è impazzita e ha perso ogni senso dell’orientamento e del discernimento. Hollywood, questo, l’ha capito.

Quindi, per farla breve, Hollywood ha visto invece giusto, a differenza di ciò che si dice erroneamente in giro. È stanca di Spielberg, non se l’è sentita di premiare Martin McDonagh (ancora leggermente presuntuoso e a tratti lezioso, nonostante The Banshees of Inisherin sia indubbiamente magnifico). Hollywood è stufa dello stesso mondo che “lei”, la fabbrica dei sogni, ha retoricamente e fasullamente creato e che non ha premiato Ready Player One.

Sa che la colpa è sua. Che consiste nell’aver ingannato il mondo con questa storia edulcorata e buonista secondo cui la Settima Arte deve far sognare, deve consolare, deve intrattenere e commuoverci. Spesso in modo falso e paraculo.

Ne L’infernale Quinlan (vi è anche Janet Leigh, che ve lo dico a fare…), d’altronde, echeggia la lapidaria frase… Avanti, dimmi il mio futuro. Non ne hai più: […] il tuo futuro non esiste più.

Hollywood non ha più Marlene Dietrich, snobbò Ana de Armas as Marilyn Monroe nell’orrendo Blonde di Andrew Dominik, premiò Cate Blanchett nei panni di Katharine Hepburn in The Aviator ma non se la sentì di darle, dopo Blue Jasmine, un altro Oscar per Tár.

Se siete infelici e mosci, noleggiate il film A Woman Scorned con Shannon Tweed e butterete via dei soldi. Anche dello sperma.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Jamie Lee Curtis

cr: Allyson Riggs/A24

di Stefano Falotico

THE WHALE, recensione

Ebbene, oggi finalmente recensiamo il controverso, da alcuni acclamato, da altri invece fortemente e ferocemente stroncato, The Whale, firmato da Darren Aronofsky (The Wrestler, Il cigno nero). Da noi, sinceramente, non molto amato. O forse no, in quanto adorato negli ultimi venti minuti finali in cui, con un colpo d’ala, plana altissimo come un angelo della speranza.

Presentato in Concorso all’ultima edizione del Festival di Venezia, per l’esattezza la 79.a, The Whale è un corposo psicodramma di centodiciassette minuti netti, scandito dal vibrante e commovente one man show d’un redivivo Brendan Fraser che, per tale sua mastodontica interpretazione, ha appena vinto l’Oscar. Il quale, nell’appena trascorsa Notte delle Stelle, agguerritamente contese il suddetto e da lui meritatamente vinto scettro, soprattutto, con gli strenui rivali Austin Butler di Elvis & Colin Farrell de Gli spiriti dell’isola. Coloro che furono i suoi più temibili “nemici” in gara e i più quotati e papabili per la vittoria finale nel “contenzioso”, più che altro, nella competizione e nella categoria di miglior attore protagonista per cui, sebbene assai più defilati nei pronostici, furono presenti anche Bill Nighy e Paul Mescal.

The Whale è una teatrale opera omonima del drammaturgo Samuel D. Hunter che, per l’occasione, ha trasposto per il grande schermo, per la direzione di Aronofsky, giustappunto, il suo stesso opus. Assieme a The Wrestler, The Whale è l’unico film di Aronofsky non scritto da sé stesso. Ed è però, a differenza di The Wrestler, quest’ultimo bello e potente, sebbene retorico e anch’esso melodrammatico e non sempre bilanciato, il film, a nostro avviso, peggiore e più brutto di Aronofsky. Ripetiamo, per tutta la sua lunga durata tranne nel finale che ne ribalta in toto lo scarso valore, dato per assodato. Capovolgendone il giudizio in maniera miracolosa.

Sì, secondo noi, così come meglio esplicheremo più avanti, The Whale è una pellicola oltremisura ricattatoria, “pornografica” e assolutamente irrispettosa del dolore umano, messo capziosamente in scena da Aronofsky al solo scopo d’imbonire gli spettatori, commuovendoli ed estenuandoli con le più subdole ed enfatiche strategie subliminali. Atte, a loro volta, quasi a costringerlo ad emozionarsi falsamente. Aronofsky utilizza biecamente la trappola, ripetiamo, ingannevole e bugiarda del ricatto emotivo, giocando sporco con lo spettatore, instaurandogli e profondendogli artefatta pietas mediante il classico e subdolo processo d’identificazione empatico, in lui furbamente innescato in maniera poco sincera e troppo calcolata. Non v’è nulla di nudo e crudo in The Whale, niente di veramente struggente, se non l’illimitata e scabrosa, questa sì, voglia morbosa di Aronofsky di descriverci tanto minuziosamente quanto ributtantemente, sul piano dell’onestà etica e poco intellettuale, la disgrazia e l’inesorabile disfatta di un uomo sempre più vicino al baratro esistenziale e in avanzante, infermabile stadio psicofisico debilitato e prossimo all’annunciato suicidio imminente.

Trama:

Charlie (Fraser) è un professore universitario oramai reclusosi nella sua claustrofobica abitazione non angusta, però cupa. L’unico contatto con la realtà esterna avviene in maniera virtuale. Ovverosia, Charlie sostiene videoconferenze coi suoi allievi a debita distanza e soltanto in forma telematica. Charlie però non si fa vedere e tiene perennemente spenta, accortamente disattivata, la sua webcam. Non si mostra mai in viso e naturalmente neppure si rivela a figura intera, in quanto profondamente si vergogna di essersi fisicamente lasciato andare considerevolmente, ingrassando a dismisura. L’unica persona che vede quotidianamente e realmente è Liz (Hong Chau), personale infermiera che lo accudisce e puntualmente gli consiglia di recarsi dal cardiologo. Qualcheduno, di tanto in tanto, entra inaspettatamente nella sua vita amorfa e piatta, scombussolandogli saltuariamente l’esistenza sua “inesistente”. Charlie ha perduto oramai ogni sogno o illusione che sia. Tremendamente disilluso e autodistruttivo, nutre però in cuor suo una sola, forse importantissima e salvifica speranza ultima rimastagli.

Cioè coltiva il flebile eppur giammai domo, vitalistico sogno di poter riprendere i rapporti con la sua unica figlia adolescente, Ellie (Sadie Sink, Stranger Things), avuta da Mary (Samantha Morton, Miinority Report, The Libertine). Charlie ebbe poi una relazione omosessuale con un suo ex studente deceduto. La cui morte lo gettò nella depressione più nera e fu la causa principale della sua rovina psicofisica. Intanto, nella sua casa, spesso gravita il giovanissimo Thomas (Ty Simpkins), fervente e accanito missionario della New Life Church che cerca di redimerlo e convertirlo al suo Credo inerente l’imminente, profetizzato ritorno sulla Terra di Cristo. Thomas è davvero chi dice di essere?

Che cosa accadrà? Charlie, in ogni senso, ce la farà o lentamente morirà?

Non ve lo sveleremo, ovviamente.

Ci siamo già sopra espressi, sebbene riduttivamente, sul nostro giudizio in merito a The Whale e, seguentemente, meglio esegeticamente vi diremo. Anzi, sinteticamente ci limiteremo, per dovere di stringatezza necessaria, a non aggiungervi molto di più. In quanto, The Whale ci è apparso mortalmente e moralmente insostenibile, spesso inguardabile e, rimarchiamo ancora, addirittura eticamente repellente. Sino agli ultimi minuti nei quali sorprende e ipnotizza, emozionando veramente.

Perché mai, infatti, dovremmo assistere al progressivo deterioramento di un uomo alla deriva, filmatoci da Aronofsky con insistito e indicibile sciacallaggio sadico e scevro di qualsivoglia sguardo, non solo cinematografico, ivi arido se non assente totalmente, compassionevole e minimamente umano? Oppure, per meglio dire, pietisticamente così umano da risultare, paradossalmente, mostruoso e altamente, imperdonabilmente disumano? Aronofsky riprende, fintamente, la denudataci “vita” di Charlie in modo clinico e freddamente impietoso così come un mero, gelido pornografo filmerebbe insulsamente una scena di sesso senza passione o un briciolo di romanticismo. Con l’unica, grave differenza che, per l’appunto, a un pornografo non si chiede di essere romantico mentre da un regista di Cinema vero e proprio si pretende giustamente che ci proponga, in forma autoriale, un minimo di poetica e di sincero trasporto emotivo.

Cosicché, malgrado alcuni momenti ricattatoriamente toccanti, forse studiatamente creati appositamente con furbizia e cinico mestiere, The Whale non è mai davvero emozionante. Rimanendo, assurdamente, un character study superficiale, perfino psicologicamente dozzinale, immerso in lugubri atmosfere da mortifero kammerspiel inerme. Ma, alla fine, qualcosa succede. Qualcosa di grandioso che lo rende magico e svela le sue carte in maniera portentosa. Forse è troppo tardi o Aronofsky voleva questo?

Fraser sostiene gigantescamente la parte assegnatagli e la sua prova, oltre che vibrante, è sentita e rilevante.

The Whale… Atterrendoci, ripetiamo, per la sua sconsolante piattezza mortificante ed estasiandoci nel prodigioso ed estatico finale ogni certezza nostra ribaltante. Suggestiva fotografia di Matthew Libatique, capace qua e là, malgrado l’ambientazione monotona e grigia, di donarvi guizzi pindarici e luce marmorea…

di Stefano Falotico

OSCAR 2023, tutti i vincitori!

From Deadline.

Brendan Fraser wins the Oscar for Best Actor for “The Whale” during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Carlos Barria

BEST PICTURE

Everything Everywhere All at Once (A24)

A Hot Dog Hands Production

Daniel Kwan, Daniel Scheinert and Jonathan Wang, Producers

ACTRESS IN A LEADING ROLE

Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once

(A24)

ACTOR IN A LEADING ROLE

Brendan Fraser in The Whale

(A24)

DIRECTING

Daniel Kwan & Daniel Scheinert

Everything Everywhere All at Once (A24)

FILM EDITING

Everything Everywhere All at Once (A24)

Paul Rogers

MUSIC (ORIGINAL SONG)

Naatu Naatu from RRR

(Variance Films/Sarigama Cinemas)

Music by M.M. Keeravaani Lyric by Chandrabose

SOUND

Top Gun: Maverick (Paramount)

Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon and Mark Taylor

WRITING (ADAPTED SCREENPLAY)

Women Talking (Orion Pictures/United Artists Releasing)

Screenplay by Sarah Polley

WRITING (ORIGINAL SCREENPLAY)

Everything Everywhere All at Once (A24)

Written by Daniel Kwan & Daniel Scheinert

VISUAL EFFECTS

Avatar: The Way of Water (Walt Disney)

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon and Daniel Barrett

MUSIC (ORIGINAL SCORE)

All Quiet on the Western Front (Netflix)

Volker Bertelmann

PRODUCTION DESIGN

All Quiet on the Western Front

(Netflix)

Production Design: Christian M. Goldbeck

Set Decoration: Ernestine Hipper

ANIMATED SHORT FILM

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (BBC and Apple Original Films)

A NoneMore and Bad Robot Production

Charlie Mackesy and Matthew Freud

DOCUMENTARY SHORT FILM

The Elephant Whisperers (Netflix)

A Netflix Documentary/Sikhya Entertainment Production

Kartiki Gonsalves and Guneet Monga

INTERNATIONAL FEATURE FILM

All Quiet on the Western Front (Germany)

A Netflix/Amusement Park Film in co-production with Gunpowder Films in association with Sliding Down Rainbows Entertainment/Anima Pictures Production

COSTUME DESIGN

Black Panther: Wakanda Forever (Walt Disney)

Ruth Carter

MAKEUP AND HAIRSTYLING

The Whale (A24)

Adrien Morot, Judy Chin and Anne Marie Bradley

CINEMATOGRAPHY

All Quiet on the Western Front (Netflix)

James Friend

LIVE ACTION SHORT FILM

An Irish Goodbye (Network Ireland Television)

A Floodlight Pictures Production

Tom Berkeley and Ross White

DOCUMENTARY FEATURE FILM

Navalny (Warner Bros./CNN Films/HBO Max)

A Fishbowl Films/RaeFilm Studios/Cottage M Production

Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller and Shane Boris

ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE

Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere All at Once

(A24)

ACTOR IN A SUPPORTING ROLE

Ke Huy Quan in Everything Everywhere All at Once

(A24)

ANIMATED FEATURE FILM

Guillermo del Toro’s Pinocchio

(Netflix)

Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar and Alex Bulkley