Tár, recensione

Ebbene, direttamente dalla 79.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, recensiamo Tár, firmato da Todd Field e interpretato da una strepitosa e luminosa Cate Blanchett in forma smagliante, la quale, grazie alla sua bellezza magnetica e alla sua impari bravura recitativa, regge da sola un film che, pur avendo ricevuto una lunga standing ovation e potendo già vantare altissime medie recensorie, a noi non ha convinto totalmente. In quanto Tár, nelle sue due ore e trentotto minuti, fascinosi e spesso perturbanti, eppur parimenti dispersivi ed eccessivi, non c’è parsa sinceramente una pellicola indimenticabile e impeccabile, anzi, tutt’altro.

Todd Field, dopo aver incantato la Critica mondiale col suo esordio registico, ovvero In the Bedroom, avvenuto nell’oramai lontano 2001, cioè quasi un ventennio or sono, dopo Little Children (2006) e molti ruoli in veste d’attore, fra cui quello piuttosto famoso di Nick Nightingale in Eyes Wide Shut, ecco che torna a cimentarsi dietro la macchina da presa per raccontarci, secondo il suo punto di vista personalissimo, un biopic fittizio e assai particolare, sovente sfuggente e ricolmo d’atmosfere rarefatte, vertente su una prestigiosa e pluripremiata direttrice d’orchestra sinfonica di nome, giustappunto, Lydia Tár (Blanchett). Ne seguiamo l’excursus che inizia, incalzante, dopo il suo lento ma originale incipit in cui, per circa mezz’ora, assistiamo, come se ci trovassimo dinanzi a un video-panel di YouTube in altissima definizione, a un’intervista “documentaristica” con Lydia protagonista e in primissimo piano che, con intelligenza sopraffina, rinomata compostezza e savoir–faire mirabile, risponde alle puntuali domande del presentatore adorante. Al che, l’azione finalmente si sposta e veniamo immersi nella vita di tutti i giorni, professionale, lavorativa e sentimentale, di Lydia. Fra colpi di scena imprevisti, una tragedia irreparabile particolarmente potente che influirà notevolmente sullo stato d’animo, apparentemente assai stabile, di Lydia, incontri, più o meno rilevanti oppure trascurabili, di quest’ultima con amici e amanti, forse dello stesso sesso…

Tár è un giallo dell’anima, un viaggio introspettivo nel coriaceo cuore passionale e indomito, al contempo fragile e sensibile, d’una donna complicata e caratterialmente difficile che, specialmente nella parte centrale, assume perfettamente i connotati d’un thriller vero e proprio, con annessa parentesi filmica, realizzata in forma investigativa con inclusi echi finanche bergmaniani, forse addirittura non voluti.

Interminabile ma non noioso, con alcuni momenti considerevoli e decisamente apprezzabili, Tár è un’opus certamente non per tutti i gusti. Sicuramente, è ammaliante, come dettovi, in vari punti e l’eccezionale talento della Blanchett (favoritissima per aggiudicarsi la Coppa Volpi come miglior attrice del Festival e papabile d’ovvia nomination ai prossimi Oscar) qui si palesa in tutta la sua magnificenza. La Blanchett, infatti, oltre a rifulgere ivi d’una beltà sconfinata e mastodontica, per circa 3h illumina lo schermo con una recitazione prodigiosa e sensazionale che lascia sbalorditi.

Ciononostante, possiamo comprendere che possa aver entusiasmato molta intellighenzia presente al lido veneziano. Poiché possiede ed emana, innegabilmente, attrattiva intellettuale assai robusta che piace, a prescindere, a coloro che, dirimpetto a film artistoidi come questo, vanno presto in brodo di giuggiole. Non avvedendosi, invece, di aver guardato probabilmente e soltanto un buon film, altresì lezioso e furbo, invero lontano anni luce dal potersi definire capolavoro indiscusso.

Nel bel cast, oltre alla grandiosa Blanchett, Mark Strong, Noémie Merlant, Nina Hoss, Allan Corduner e Julian Glover.

Musiche di gran classe composte, ovviamente non dalla Tár, bensì da Hildur Guðnadóttir (Joker).

di Stefano Falotico

AMLETO (Hamlet) di Franco Zeffirelli con Mel Gibson & Glenn Close, recensione

HAMLET, Helena Bonham Carter, Mel Gibson, 1990

HAMLET, Glenn Close, 1990

Ebbene oggi, per i nostri racconti di Cinema, vi parleremo di Amleto (Hamlet) firmato dal compianto, sebbene discusso e discutibile, Franco Zeffirelli. Un regista scomparso, come sappiamo, nel 2019, tanto celebrato quanto spesso inviso a molta intellighenzia critica che sempre ne criticò aspramente, non poco velatamente, il suo stile, da molti considerato infatti pedante, didascalico e lezioso oltremodo. Altresì elegante e inconfutabilmente affascinante. Amleto, uscito nei cinema mondiali nel ‘90, oltre a essere ovviamente una rappresentazione, per meglio dire, una cinematografica riduzione, in senso anche letterale, in quanto non integrale e molto personale (sceneggiatura a cura dello stesso Zeffirelli assieme a Christopher De Vore), dell’omonima e celeberrima tragedia di William Shakespeare, per il grande schermo rappresenta la quarta trasposizione cronologica, cioè avvenuta ovviamente in ordine di tempo, di un’opera del Bardo a cura di Zeffirelli, dopo La bisbetica domata (1967), il suo famoso Romeo e Giulietta (1968) e Otello (1986).

Stavolta, Zeffirelli affidò curiosamente, molto coraggiosamente, forse in modo vincente, il ruolo di Amleto a nientepopodimeno che all’australiano Mel Gibson, attore non propriamente teatrale e/o scespiriano. Forse Zeffirelli, memore del noto personaggio, follemente lucido, incarnato giustappunto da Gibson in Arma letale, optò per Gibson in quanto folgorato dal magnetismo carismatico di quest’ultimo, il quale ha sempre mescolato, nel suo mood attoriale, un portentoso istrionismo indomabile unito in modo alchemico all’irruenza grintosa e rabbiosa della sua peculiare recitazione sia istintiva che altamente professionale e feroce. Amleto, infatti, si presta bene alle fattezze fisiche di Gibson che, col potere iridescente dei suoi accesi occhi limpidamente azzurri e cangevoli, emana ipnotiche sensazioni di candore, purezza e al contempo di sana pazzia minacciosa e irosa. Il suo è un Amleto, in effetti, “ginnico” e atletico, vivace e poi cupo, melanconico ma anche estemporaneamente euforico, dal bel portamento, di bell’aspetto indubbio e, soprattutto, violentemente guascone, irriverente e con l’anima del menestrello giullare imprevedibile e matterello…

Trama, da chiunque conosciuta ma è necessario e imprescindibile riferirvela nella sua saliente essenza e in poche righe distintive:

Amleto è il principe di Danimarca e, nell’incipit, assiste addolorato, al funerale del re, cioè suo padre. Sua madre Gertrude (Glenn Close), egualmente, ne piange, apparentemente disperata e straziata, la morte funesta. Costei presto sposerà il nuovo re, ovvero il fratello del re defunto di nome Claudio (Alan Bates). Di lì a poco, Amleto, durante una buia notte gelida, presso la sommità del castello sua dimora, fra le guglie di tal fortilizio sfarzoso, vedrà allucinato, sia meravigliato che profondamente turbato e sgomento, il fantasma del padre (Paul Scofield). Il quale gli rivelerà che non morì per caso, bensì fu avvelenato dal fratello che, in combutta con Gertrude, l’assassinò in gran segreto a tradimento, dunque in maniera ancor più criminosa e turpe, per usurpargli il trono e sposarne lussuriosamente la moglie e giacerne carnalmente in modo incestuoso. Al che Amleto, innamorato della fascinosa Ofelia (Helena Bonham Carter), viene reputato pazzo da Polonio (Ian Holm), consigliere del re e padre di Ofelia stessa. Amleto è pazzo davvero oppure sta volutamente inscenando la sua finta follia per appurare la verità e meglio scoprire il torbido intrigo complottistico che fu alla base del sacrilego e scellerato assassinio perpetrato a danno del padre morto ammazzato?

Opus sbilanciata (definita, non a torto, scolastica da Paolo Mereghetti), scollata e con molte licenze poetiche, peraltro velleitarie e forzate, parecchio incentrata sul morboso rapporto edipico fra Amleto e Gertrude (infatti, Glenn Close non era e non è molto più vecchia, anagraficamente, di Gibson), con un’ottima prima ora visivamente d’impatto, con sontuose scenografie di Dante Ferretti e raffinati costumi di Maurizio Millenotti, pertinentemente musicata da un Ennio Morricone forse non particolarmente ispirato, comunque sicuramente efficace, l’Amleto di Zeffirelli non è memorabile ma neppure disprezzabile.

Gibson (doppiato da Giancarlo Giannini, bravissimo come al solito ma la cui voce, probabilmente, non era adatta per Gibson, malgrado Zeffirelli lo volle a ogni costo) è talvolta, sì, fuori parte e risulta un po’ a disagio nelle scene più prettamente, per l’appunto, teatralmente shakespeariane, eppur riesce lo stesso a essere convincente e trascinante in virtù della sua guizzante, folleggiante forza espressiva tipicamente sua e indiscutibile.

Splendida fotografia naturalistica di David Watkin.

Se volessimo divertirci con parallelismi e giocare sapidamente di meta-Cinema purissimo, perché non domandarci tale questione, non amletica, bensì semplicemente curiosa?

Gibson, alias per l’appunto Martin Riggs di Lethal Weapon, dopo l’Amleto di Zeffirelli, avrebbe interpretato altri due personaggi, in qualche modo, similari al suo Hamlet, ovvero Jerry Fletcher in Ipotesi di complotto (sempre firmato dal regista di Arma letale, Richard Donner) e Thomas Craven in Fuori controllo di Martin Campbell.

In conclusione:

I costumi sono davvero di Milena Canonero, così come riportato dal Mereghetti, qui peraltro citato? Mah. Se lo dice lui, ah ah.

Sol il Falò può darvi tali perle e fornirvi splendide curiosità. E voi, haters, vorreste persuadermi di essere pazzo come Amleto? Certo, infatti i vostri intrighi e le vostre tristi malefatte orribili sono state scoperte.

HAMLET, Paul Scofield, 1990, (c)Warner Bros.

HAMLET, Glenn Close, Alan Bates, 1990. ©Warner Bros./courtesy Everett

di Stefano Falotico

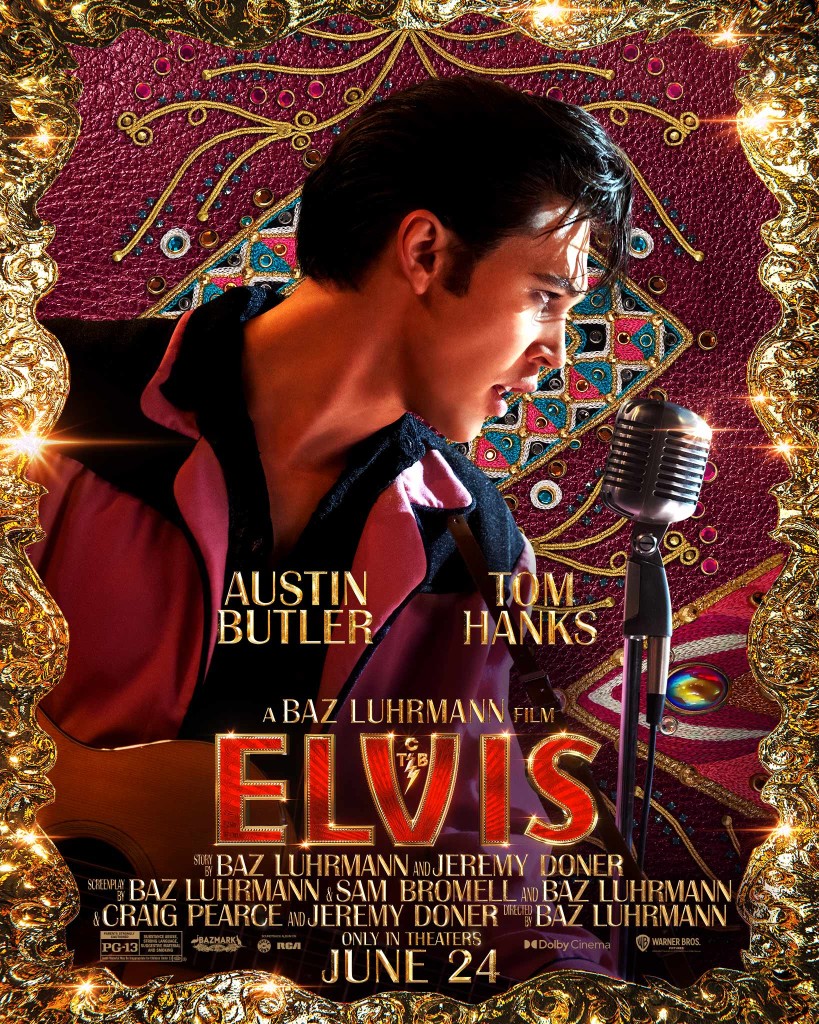

ELVIS, recensione

Ebbene oggi, in concomitanza e speciale occasione dell’imminente uscita in Blu–ray 4K con molti contenuti speciali e versione estesa prevista, disamineremo, speriamo acutamente (sì, usiamo il plurale maiestatico), l’ultima e mirabolante opus di Baz Luhrmann (Il grande Gatsby, Australia), ovvero Elvis.

Elvis, ça va sans dire, fantasmagorico, ridondante, eccessivo, romanzato, retoricamente agiografico inevitabilmente, biopic, l’ennesimo ma probabilmente il migliore, sul re del Rock ‘n Roll per antonomasia, alias Elvis Aaron Presley, detto The Pelvis. Immarcescibile icona immortale ed epocale, ultra-generazionale e a tutt’oggi il cantante che detiene il record assoluto, tutt’ora imbattuto, dell’uomo i cui dischi son i più venduti di tutti i tempi.

Film della considerevole e quasi spropositata, sebbene appassionante e ipnotica, durata di due ore e quaranta minuti circa, Elvis andava accorciato ma, per la versione giustappunto home video, assisteremo addirittura a un minutaggio esteso di 4h ore. In cui ci saranno mostrate molte scene tagliate in fase di montaggio, d’editing originale ripristinato con edizione allungata per la versione uscita nei cinema mondiali. Quella da noi ivi presa in questione, naturalmente, ed analizzata.

Da un soggetto originale a cura dello stesso Luhrmann & di Jeremy Doner, sceneggiato da quest’ultimo e sempre dal suo regista in collaborazione col duo Sam Bromell-Craig Pearce, ecco la trama di Elvis, qui riassuntavi assai brevemente a grandi linee per non sciuparvene la visione e rovinarvi le belle sorprese in cui v’imbatterete durante la sua variopinta, kitsch, balzana e pindarica, caleidoscopica narrazione in tipico stile luhrmanniano perennemente inconfondibile:

È il 20 gennaio del ‘97. Corrispondente, esattamente, all’ultimo giorno di vita non di Elvis Presley (Austin Butler), bensì del suo eterno manager, cioè il colonnello Parker (uno strepitoso Tom Hanks con un pesante trucco ad appesantirlo con l’aggiunta posticcia d’un lungo naso adunco e pinocchiesco), il quale, infatti, decedette il dì seguente…

Parker, esausto e stremato, sul letto di morte in ospedale, ritrattoci poco prima d’esalare il suo ultimo respiro, dopo aver scialacquato e sperperato, follemente dissipato gli ultimi anni della sua esistenza a spendere e spandere, a Las Vegas e dintorni, il patrimonio estremamente danaroso e cospicuo accumulato ingentemente dall’aver ricavato il 50% netto dei guadagni ricavati da Elvis e, come sopra dettovi, dell’essere stato, oltre che un sapido e furbesco intrallazzatore, un geniale imbonitore alla ricerca d’attrazioni e fenomeni da baraccone, potremmo dire, circensi internazionalmente e da intendersi nell’accezione più variegata, specialmente figuratamente positiva, del termine, fu innanzitutto, ribadiamolo marcatamente, il “creatore”, per meglio dire forse, scopritore del nostro sensazionale Elvis. Sì, fu lui a crearne e scoprirne il mito eccezionale che sarebbe diventato Elvis molto prima che lo divenisse totalmente. Lui che, da tempo immemorabile, subito dopo la morte del suo pupillo, fu accusato di esserne stato, allo stesso tempo e paradossalmente, il suo malvagio distruttore. Considerato infatti come fu, dai suoi detrattori, l’artefice e il responsabile principale sia del successo straordinario di Elvis che del suo prematuro decesso dovuto al vorticoso circolo vizioso, piuttosto agghiacciante, della sua sciagura rovinosa, causata, a sua volta, dall’abuso eccessivo di psicofarmaci e sostanze letali per il suo corpo e la sua labile mente, già peraltro affetta da una fortissima depressione allarmante e latente.

Cosicché, a tarda sera oramai inoltratasi nella notte più nera, nel buio d’una camera angusta e claustrofobica e in quello metaforicamente tetro della sua anima malinconica e incupitasi e nell’oscurità spettrale di tale lugubre stanza nosocomiale, illuminata soltanto a sprazzi dal colorato e vivace, antitetico tourbillon delle cangevoli luci fluorescenti emanate dai lampioni e dall’insegne al neon dei casinò della decadente città del vizio e del gioco d’azzardo par excellence, Parker sta aspettando di morire, ricordando il suo “bambino” diventato gigantesco, rammemorando il suo idolo, l’idolo di tutti e del mondo intero che non c’è più ma sempre vivrà nel cuore di chiunque, infinitamente.

Dunque, in flashback, dopo tale accennatovi incipit, sotto ogni punto di vista, mortifero e glaciale, ci son mostrati, in modo rutilante ed emozionalmente scoppiettante, i tantissimi ricordi avvenuti, l’excursus e la vertiginosa escalation reciprocamente e quasi simbioticamente, anzi, specularmente personali intercorsi, le entusiasmanti e strambe, non sempre felici però, vicende interpersonali e non, esposteci narrativamente, soprattutto visivamente, concernenti la “vera” storia di Parker e di Elvis, ovviamente. Due uomini i cui destini furono legati e intrecciati da un’amicizia profonda e indissolubile, checché ne abbiano detto le malelingue sospettose e cattive, due uomini così diversi, altresì simili e osmotici, malgrado il loro rapporto, amicale e professionale, non poche volte fu sul punto di franare rovinosamente per via d’inconciliabili e prevedibili differenze non solo caratteriali successe nell’arco e nel lasso di tempo riguardante l’inizio e la fine di Elvis stesso. Elvis, un uomo consacrato romanticamente, languidamente ed eternamente lassù nell’empireo dei musicali divi inamovibili e soprattutto immortali, ivi ancor divinizzato tramite un affascinante e fascinoso, perfino inquietante, processo di reminiscenza appartenente al colonnello Parker descrittoci finemente, finanche in modo roboante, da Luhrmann con stile magistrale e magniloquente, nonostante molte pacchianerie esagerate e alcune licenze poetiche sia patetiche che non necessarie ai fini della stessa trama e della veridicità dei fatti occorsi realmente.

Ciò che colpisce dell’Elvis di Luhrmann, a prescindere dai suoi molti ed evidenti difetti, dalle sue peccabilità discutibili e dalle numerose, spesso imperdonabili, sbavature e grossolanità perfino rimarchevoli, è la sua inconfutabile unicità, più o meno apprezzabile. A differenza, infatti, d’analoghi e musicali film biografici innestati e incentrati su miti, viventi e non, del panorama rocker storico, quali per esempio Bohemian Rhapsody o Rocketman ed affini, Elvis non è soltanto un film su Elvis. Bensì, come poc’anzi da noi suggerito e qui meglio specificato fortemente, è un film su Elvis ma anche sul colonnello Parker e viceversa nel saliscendi tumultuoso e potente d’un continuum andirivieni non solamente e cronologicamente spettacolare e incalzante. Quindi, mentre ci viene narrata la scoperta di Elvis e assistiamo alla sua progressiva, veloce trasformazione da esuberante, timido, vulnerabile, ingenuo ma al contempo coraggioso boy di strada e ragazzino camionista con una bella voce melodica che si esibiva, in modo carismatico, disinibito e già in abiti vistosi e sgargianti assai appariscenti, quasi clandestinamente, in balere e locali scalcagnati e fatiscenti, memore dell’essere cresciuto fra i neri amanti del gospel e del Rhythm and blues più sperimentali, nel crescendo rossiniano in cui visualizziamo e viviamo la sua amorevole, conflittuale, quasi edipica relazione affettuosa con la madre Gladys (Helen Thomson), per cui, addolorato, ne piangerà dirottamente la morte in maniera disperata, arrivando alla conoscenza, al matrimonio e alla separazione da sua moglie Priscilla (Olivia DeJonge), nell’esplodere sovente ingestibile ma elettrizzante dei suoi alti e bassi non solo inerenti la sua carriera, bensì riguardanti la sua sfera emotiva e intima, seguiamo in modo avvincente e contemporaneamente l’altrettanto sussultante e curiosa vita di Parker che se ne mescola e ne interagisce in modo preponderante e importante.

Magnetico, a dispetto, come detto, delle sue banalità e di molti cinematografici frangenti non propriamente indispensabili, superflui e perfino, così come quasi sempre accade in questi casi, pomposi e retoricamente “santificanti” la figura di Elvis oltremodo, Elvis è un film veramente molto bello con un Tom Hanks da Oscar e, parimenti, un Butler che, nonostante a prima vista sia scarsamente somigliante al vero Elvis, sa incarnarsene fulgidamente nell’animo, profondendovi sentita passione e partecipazione, immedesimandosene a fondo con una superba performance recitativa che la sua luce attoriale gli dona e lo rivivifica grandiosamente, permeandolo d’uno splendore tutto nuovo che c’era ignoto. Al che, il fantasma di Elvis Presley diventa magicamente un Austin Butler in forma smagliante, entratogli ed entratoci vividamente nel cuore che, alla fine, sa enormemente commuoverci e farci gridare quasi al capolavoro. Elvis è un grande film. Baz Luhrmann è un grande regista magnificamente lunatico e meraviglioso, Tom Hanks è un campione e sia lui che Austin Butler meritano di vincere ai prossimi Academy Awards.

di Stefano Falotico

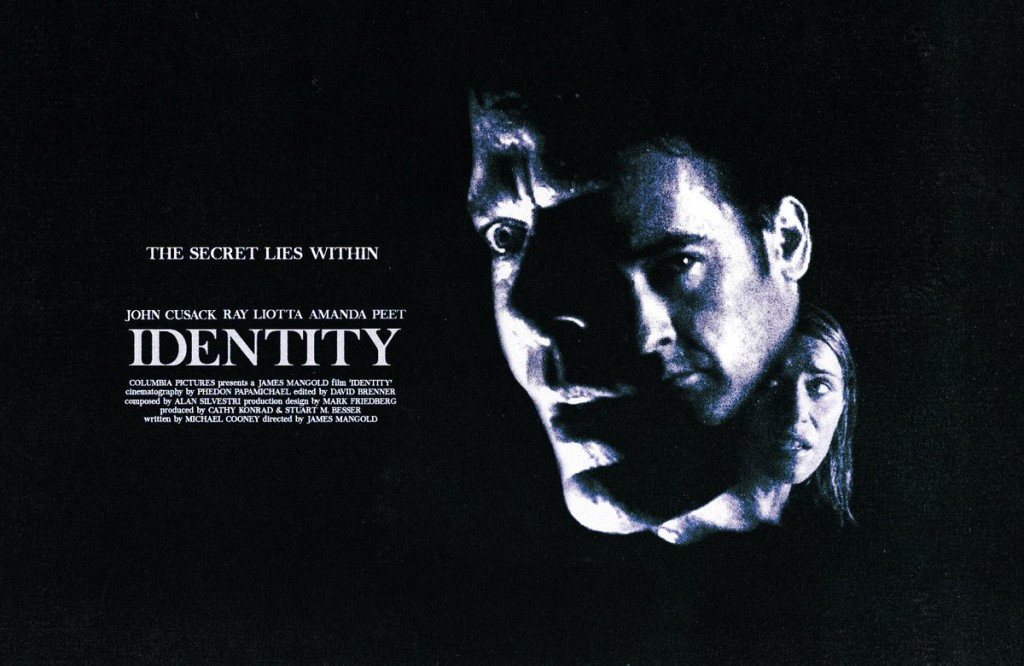

Identità (Identity), recensione

IDENTITY, John Cusack, 2003, (c) Columbia

IDENTITY, Ray Liotta, 2003, (c) Columbia

IDENTITY, Pruitt Taylor Vince, 2003, (c) Columbia

Ebbene, oggi per i nostri Racconti di Cinema, ripescheremo una pellicola del 2003 forse a tutt’oggi leggermente misconosciuta, perlomeno parecchio sottovalutata, ovvero Identità (Identity), firmata da James Mangold (Cop Land). Un regista, indubbiamente, a sua volta spesso snobbato aprioristicamente in modo alquanto ingiusto e scorretto. In quanto, noi invece lo riteniamo un autore importante, con una sua poetica e un cinematografico sguardo cristallino, peraltro facilmente evincibile e netto, nient’affatto trascurabile, anzi, da rivalutare ampiamente, da lui espostoci ed enucleato anche nelle sue pellicole apparentemente più mainstream quali, per esempio, Logan. Mangold, un cineasta forse non eccezionale i cui film non sono particolarmente memorabili o, necessariamente, dei capolavori irrinunciabili, però un regista di spicco in grado di districarsi, con abilità rilevante, nel cinema di genere e non, in virtù, ripetiamo, delle sue rimarchevoli qualità evidenti. Prima, fra tutte, la sua capacità, per nulla sottovalutabile, di richiamarsi fortemente al Cinema del passato, sovente rielaborandolo e reinventandolo, con classe e stile, senza incorrere, d’omaggi eccessivamente didascalici o studiati, in pedanterie o sterili citazionismi superflui. Per questo Identità, film della scorrevolissima e avvincente durata di un’ora e mezza esatta, infatti, Mangold si rifà espressamente, anche figurativamente, agli stilemi e all’estetica hitchcockiane, trasponendo in immagini una perfetta sceneggiatura, potremmo dire ad orologeria e ripiena di colpi di scena tanto spiazzanti quanto ficcanti e calibrati, diluiti efficacemente, ad opera di Michael Cooney e da lui stesso supervisionata e rivista in alcuni punti, diciamo, ritoccata con qualche personale apporto significativo. Uno script, inoltre, liberamente ispirato al celeberrimo giallo di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani:

Trama: A circa 24h ore dall’esecuzione capitale, uno psichiatra, il dr. Malick (Alfred Molina) analizza il caso, giustappunto, del condannato a morte preso da lui in analisi, Malcolm Rivers (Pruitt Taylor Vince, protagonista, assieme a Liv Tyler, dell’esordio registico di Mangold, vale a dire Dolly’s Restaurant). Quest’ultimo, come poc’anzi dettovi, sarà presto giustiziato in quanto ritenuto colpevole d’un crimine barbarico ed efferato. Malick deve decidere se Rivers abbia agito lucidamente in merito a tal orrore, che non vi sveleremo, da lui compiuto oppure, essendo affetto da gravissime turbe psichiche, deve essere assolto per infermità mentale. Nel frattempo, sotto la pioggia scrosciante e imperterrita d’una violentissima tempesta atmosferica, dieci perfetti sconosciuti, per fortuite circostanze, all’apparenza casuali, a causa d’un bislacco disegno del fato imperscrutabile, stazionano in un motel ove, pian piano ma in un terrorizzante crescendo rossiniano, cominciano a spuntare lugubremente i cadaveri. A poco a poco, a uno ad uno, alcuni membri di questa curiosa combriccola vengono singolarmente e spietatamente trucidati e massacrati da un ignoto omicida seriale. Chi è il serial killer? Potrebbe essere uno di loro o, invece, s’annida al buio oppure altrove e non appartiene a nessuno degli uomini e delle donne presenti nell’autostello? A sbrogliare la matassa e l’incresciosa, allucinante situazione mostruosa e intricata, saranno forse imprescindibili e decisive l’acume e l’arguzia deduttiva di Edward Dakota (un grande John Cusack), detto Ed? Chissà… vi lasciamo alla sua visione e vi teniamo sulle spine e col fiato sospeso di sana suspense secca, lapidaria e glaciale.

Mortifero e al contempo dal ritmo vertiginoso, stracolmo di ribaltamenti di prospettiva imprevisti e superbamente architettati da una regia fluida e chirurgica, impreziosito da un cast impeccabile in cui, oltre a Cusack, sono puntuali e bravissimi Ray Liotta, una sexy Amanda Peet fascinosa, Jake Busey, John Hawkes, Clea DuVall, Rebecca De Mornay, John C. McGinley e William Lee Scott, Identità è, sì, imperfetto e presenta qualche inevitabile buco narrativo abbastanza inspiegabile, dunque, non tutti i pezzi del puzzle della narrata vicenda combaciano esattamente, altresì è un thriller che funziona egregiamente e si lascia vedere che è, come si suol dire, davvero un piacere. Sorprendendoci non poco e perfino, specialmente nel finale, parecchio inquietandoci. Ponendoci dubbi e interrogativi morali profondi. Funzionale fotografia di Phedon Papamichael e pertinenti musiche di Alan Silvestri.

IDENTITY, Alfred Molina, 2003, (c) Columbia

IDENTITY, Amanda Peet, 2003, (c) Columbia

di Stefano Falotico

FACE/OFF, recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento coi Racconti di Cinema, disamineremo Face/Off, sottotitolato Due facce di un assassino e firmato dal grande John Woo (The Killer), qui alla sua vertiginosa ed entusiasmante terza regia in terra statunitense dopo l’interessante Senza tregua con Jean-Claude Van Damme e Nome in codice: Broken Arrow con Christian Slater e uno dei coprotagonisti della pellicola da noi presa in questione, ovvero John Travolta. Che qui meravigliosamente duetta con Nicolas Cage. Face/Off, film della durata considerevole di due ore e tredici minuti, uscito sui grandi schermi mondiali nel ‘97 e divenuto, all’istante, oltre che un campione d’incassi, un classico dell’action shakerata alla fantascienza thrilling più peculiare e agganciata, in tal caso, alla poliedrica eppur immediatamente riconoscibile poetica cineastica di Woo. A tutt’oggi, peraltro, può vantare la sacrosanta e alta media recensoria, su metacritic.com, del considerevole 82% di opinioni largamente favorevoli. Prodotto dal lungimirante Michael Douglas, scritto dalla premiata ditta formata dai valenti Mike Werb & Michael Colleary, Face/Off, pur rispettando appieno i canoni e gli stilemi, principalmente d’azione, così come sopra appena accennatovi, caratteristici di tal genere a cui è parzialmente ascrivibile, al contempo se ne dissocia, distinguendosi per l’inconfondibile cifra stilistica di Woo e, di conseguenza, elevandosi dalla media di questo tipo di pellicole, raggiungendo sublimi vette, osiamo dire apoteotiche, d’eccentricità geniale e mirabile. Trama, sinteticamente riferitavi per non sciuparvene la visione:

Sean Archer (un magnifico Travolta) è uno stacanovista e coriaceo agente dell’FBI che, oramai da una vita, dà la caccia spietata allo psicopatico criminale terrorista di nome Castor Troy (un Cage, parimenti al suo collega, straordinario e qui al top del suo, stavolta pertinente, proverbiale overacting imbattibile e carismatico). Troy, inoltre, ha involontariamente assassinato il figlio di Archer. Invero, voleva uccidere Archer ma, per sfortunose circostanze impreviste e avverse, giustappunto, ha trucidato il sangue del sangue del suo antagonista. Archer, dopo l’ennesimo suo inseguimento spericolato e una pirotecnica sparatoria micidiale, è riuscito a incastrare Troy. Troy, però, malgrado sia uscito sconfitto dal duello a fuoco contro Archer, non è morto, bensì, salvatosi per miracolo, è ora giustamente recluso in una prigione di massima sicurezza assieme a suo fratello Pollux (Alessandro Nivola, Wizard of Lies). Prima d’essere acciuffato dalla giustizia, Troy aveva piazzato una bomba ad orologeria all’interno d’un centro congressi, sì, un esplosivo ordigno programmato per deflagrare in modo detonante e omicida al fine di compiere una carneficina e un’impietosa strage sanguinaria. Per riuscire a carpire informazioni in merito alla bomba batteriologica innescata da Troy, Archer si sottopone a un rivoluzionario esperimento incredibile. Cioè, assume esattamente le sembianze di Troy in virtù d’una operazione chirurgica prodigiosa e avveniristica. Stessa cosa però dicasi per Troy. Il quale, presto, si trasforma in Archer, impossessandosi perfino della sua vita privata e sentimentale.

Secondo il giudizio critico del dizionario Morandini: «Woo ha tratto un film che, per la 1ª volta a Hollywood, gli appartiene, pur nel suo manierismo e pur accontentando le esigenze della committenza. I temi del sottotesto sono tanti tra cui, fondamentale, quello del bene che, per essere tale, deve conoscere veramente il male, e praticarlo. Conta, comunque, la scrittura, il virtuosismo della regia, a patto di cogliere quel filo di umorismo, se non di ironia, che attraversa il film come un fiume carsico, ora in superficie, ora sotterraneo».

Giudizio che ci trova concordi. Infatti, se accettiamo l’inverosimile eppur affascinante assunto della metamorfosi speculare dei due acerrimi rivali, Face/Off non solo non delude le aspettative, bensì si rivela esaltante, eccezionale ed emozionante al massimo grado. È un congegno filmico, girato magistralmente, d’azione purissima e strepitosa misto alla science–fiction più avanguardistica in forma deliziosamente succulenta. Con due attori superbi e squisiti, una bravissima Joan Allen nei panni della moglie di Archer, una stupenda Dominique Swain in quelli della figlia e una sexy Gina Gershon. Bella fotografia di Oliver Wood.

di Stefano Falotico

CON AIR, recensione

CON AIR, Nicolas Cage, 1997. ©Buena Vista Pictures

Ebbene oggi, per i nostri racconti di Cinema, recensiremo Con Air. Ovvero, checché ne dica la seriosa e snobistica intellighenzia critica, assai vetusta e noiosa, uno dei migliori film action in assoluto degli anni novanta. Perché, sì, Con Air è certamente cialtronesco, rozzo e dozzinale, volgare e pasticciato, anzi, subito ci correggiamo e puntualizziamo, un folle, dissennato e smodato pastiche all’insegna del Cinema smargiasso più “blockbuster”, in linea coi confusi nineties, altresì è innegabilmente divertente oltremisura e smisuratamente geniale nella sua spettacolare sciatteria iperbolica, scalmanata ed esilarante.

Con Air segna l’esordio alla regia di Simon West (La figlia del generale, Lara Croft: Tomb Raider). Dunque ne è, in assoluto, la sua opera prima. Ora, volenti o nolenti, per quanto, ripetiamo, la sussiegosa “critica” ufficiale consideri West un cosiddetto e anonimo shooter, ovvero un modesto artigiano interscambiabile e bravino soltanto ad allestire hollywoodiani giocattoloni affidatigli su commissione, qui vogliamo immantinente sfatare queste tristi e patetiche nomee oramai superate, legate cioè, giustappunto, a una visione vecchia del Cinema, confutando fortemente tali appena suddette definizioni stupide e retrive, pedantemente e inutilmente classificatorie, soprattutto decisamente deleterie per il Cinema.

West, sotto l’egida produttiva del lungimirante Jerry Bruckheimer, con tale suo Con Air ci regalò un film positivamente poco pretenzioso, solamente incentrato sulla dinamicità visiva più giocosa e concepito unicamente per intrattenere in modo tanto “stolto”, pacchiano e rumoroso quanto sfizioso. Poiché, ancora evidenziamolo, Con Air fu pensato esclusivamente per essere puro entertainment senza fronzoli e/o ambizioni artistoidi.

Scritto brillantemente da Scott Rosenberg, eccone la trama sinteticamente ridotta all’osso e, ribadiamo, congegnata al solo scopo d’innescare il motore propulsivo, scattante e dinamitardo dell’azione più spericolata e furibonda:

Cameron Poe (un Nicolas Cage in forma fisica e attoriale veramente smagliante) è un ranger medagliato e decorato che torna da sua moglie Tricia (la bella Monica Potter). Dopo aver festeggiato con lei in un locale, dei bulli aggressivi compiono delle sfrontate avances poco carine e assai scortesi nei riguardi di Tricia, provocando la giusta suscettibilità di Poe e la sua istintiva reazione furiosa. Accidentalmente, in seguito alla confusione della violenta colluttazione avvenuta, a sera tarda, sotto la pioggia battente, Poe uccide uno degli aggressori, frantumandogli il naso con un tremendo cazzotto sferratogli per legittima difesa. Viene processato e condannato a otto anni di carcere duro in quanto ritenuto colpevole di omicidio preterintenzionale. Nella malinconica e triste, interminabile attesa di poter riabbracciare sua moglie, nel frattempo aspettando trepidantemente il remoto giorno della sua liberazione, Poe, in prigione, continua ad allenare fortemente il suo fisico muscoloso, scrivendo lettere profondamente romantiche alla moglie. Finalmente, scocca il giorno tanto agognato in cui può meravigliosamente respirare il profumo della libertà. Ora è solo questione di ore prima che Poe possa rivedere e riamare sua moglie dal vivo. Parimenti e ovviamente, lei, enormemente e comprensibilmente emozionata, non sta più nella pelle e lo sta aspettando febbrilmente e impazientemente. Però, a bordo dell’aereo che condurrà Poe a destinazione, salgono, oltre a Poe, alcuni dei criminali più temibili d’America, fra cui lo spietato ergastolano, psicopatico e sadico, di nome Cyrus Grissom (un John Malkovich granguignolesco e al massimo del suo istrionismo piacevolmente sopra le righe). Il quale, assieme alla sua folle compagnia di criminosi suoi affiliati, dirotterà pericolosamente l’aereo. Rischiando, non poco, di scombussolare ogni imminente gioia amorosa di Poe.

A tentare di sventare l’operazione di dirottamento e il piano atrocemente delinquenziale e sanguinario di Cyrus, oltre all’intraprendenza eroica di Poe, interverrà il soccorso, forse non prodigioso, certamente però solidale, primario e provvidenziale, dello U.S. Marshal Vince Larkin (un John Cusack in grande spolvero e assai simpatico).

Riuscirà il temerario e sfortunato, altresì grintoso, Poe a ritrovare la serenità perduta, soprattutto ad agguantare i nemici ostili e a riacciuffare la sua romantica vita interrotta per colpa del fato avverso e dei nefandi, imprevisti eventi frappostigli contro?

Scoppiettante, pirotecnico, girato con un senso del ritmo vertiginoso, Con Air è un eccellente film d’intrattenimento purissimo, con una dolcissima e ottima canzone, How Do I Live, candidata all’Oscar, che fa da colonna sonora portante ed emozionante al finale, sì, sdolcinato e pateticamente mieloso, al contempo cinematograficamente melodioso.

Inoltre, oltre al perfetto terzetto affiatato di Cage-Malkovich-Cusack, brilla un eterogeneo e pazzesco cast di comprimari da leccarsi i baffi, fra cui Danny Trejo (Machete), Rachel Ticotin (Atto di forza), Mykelti Wlliamson (Heat), Ving Rhames (Al di là della vita), Colm Meaney e uno Steve Buscemi imperdibile che parodia, in modo sublime, Hannibal Lecter.

Con Air è il classico guilty pleasure innegabile che, qualitativamente, forse non vola molto alto ma, a livello prettamente inerente la questione del semplice divertimento non pretenzioso, funziona alla stragrande.

E sarebbe un delitto non ammetterlo sinceramente e spudoratamente.

di Stefano Falotico

- CON AIR, John Cusack, 1997, (c)Buena Vista Pictures

- CON AIR, Rachel Ticotin, 1997, (c)Buena Vista Pictures

- CON AIR, John Malkovich, 1997. ©Buena Vista Pictures

- CON AIR, from left: Ving Rhames, John Malkovich, 1997. ©Buena Vista Pictures

- CON AIR, Nicolas Cage, 1997. ©Buena Vista Pictures

OMICIDIO IN DIRETTA (Snake Eyes), recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento coi Racconti di Cinema, disamineremo Omicidio in diretta (Snake Eyes) firmato da Brian De Palma (Gli intoccabili, Black Dahlia). Opus della durata tanto adrenalinica e assai scorrevole quanto relativamente breve nella sua veloce andatura di soltanto novantacinque minuti netti, scanditi ininterrottamente da una corposa suspense al cardiopalma (permetteteci il gioco di parole col cognome del grande Brian) senza un sol attimo di tregua, Omicidio in diretta uscì sui grandi schermi mondiali nel ’97, deludendo parzialmente le aspettative al box–office, cioè rivelandosi quasi un mezzo flop a livello commerciale, altresì ricevendo, di contraltare, recensioni positive, se non unanimemente, perlomeno generalmente lusinghiere da parte, giustappunto, dell’intellighenzia critica. Anzi, per correttezza, precisiamo che, così come soventemente è sempre accaduto con De Palma, i critici si spaccarono fra coloro che, pur lodandone le indubbie e vertiginose qualità tecniche impressionanti, obiettarono in merito alla pochezza della trama, a lor avviso inconsistente e futile, e chi invece, appieno, dinanzi a Omicidio in diretta s’estasiò, acclamandolo totalmente.

Scritto da David Koepp, regista di Secret Window e già sceneggiatore per De Palma dell’immortale e splendido, oramai leggendario Carlito’s Way e di Mission: Impossible.

Trama:

Siamo nella rutilante Atlantic City e veniamo immersi immantinente, con uno strepitoso piano sequenza lunghissimo, interminabile e prodigioso, al suo interno, seguendo il frenetico saltellare e parlare concitato d’un irrefrenabile sbirro di nome Rick Santoro (un Nicolas Cage in forma smagliante e ammirevolmente sopra le righe in modo sublime e sterminato) che veste un abito sgargiante e variopinto, il quale, in preda a un’incontenibile verve euforica sconfinata, schiamazza e si destreggia lungo i suoi corridoi, sin ad arrivare in platea per assistere a un importante incontro di pugilato. Si siede a fianco del suo fido amico inseparabile, il comandante di polizia Kevin Dunne (un altrettanto eccellente Gary Sinise con la sordina). A pochi minuti dall’inizio del match tra i due sfidanti pugilatori, si ode qualcuno urlare e poi, immediatamente dopo, assistiamo all’assassinio del Ministro della Difesa. Che cosa è successo nel giro di pochissimi, infinitesimali istanti impercettibili e devastanti? La gente, lì dapprima assiepata, terrorizzata, è fuggita n preda al panico mentre lo smarrito Santoro, in balia della confusione più metaforicamente accecante, prova disperatamente a riordinare le idee per far, come si suol dire, mente locale. Al che, forse non casualmente, incontra l’avvenente Julia Costello (Carla Gugino, sensuale come non mai). La quale, segretamente, gli confida che, dietro l’omicidio del ministro suddetto, v’è a suo avviso un complotto a largo raggio. Forse ha ragione lei o qualcuno, oppure molte persone, infidamente, dapprima messesi viscidamente d’accordo in maniera occulta, hanno criminosamente cospirato, congiungendo unitamente le forze affinché avvenisse quanto tragicamente successo in modo funesto?

Riuscirà il nostro eroe Santoro, uomo peraltro dalla dubbia morale, dunque non propriamente integerrimo e con molti scheletri nell’armadio, a vederci chiaro e a sbrogliare l’intricata matassa, redimendo sé stesso e acciuffando forse la verità più insospettabile e agghiacciante?

Impreziosito da una bella, nitida e funzionale fotografia cristallina di Stephen H. Burum (Rusty il selvaggio e habitué di De Palma), sorretto dal titanico tour de force recitativo d’un carismatico Nicolas Cage irripetibile, stavolta giustamente in overacting e perfetto per la parte, tecnicamente ineccepibile, teso, mozzafiato, appassionante dal primo all’ultimo minuto, Omicidio in diretta è una pellicola magistrale e sensazionale, quanto prima da rivalutare ampiamente e riportare in auge sicuramente, malgrado il suo finale debole e troppo affrettato. Infatti, De Palma girò originariamente un finale assai differente e da noi mai visto che poi, a causa dei produttori, dovette rigirare e sostituire con quello attuale e definitivo. Ciò però non inficia le qualità indiscutibili e nette d’un film spettacolare sotto ogni punto di vista. Probabilmente, non un capolavoro paragonabile alle opere maggiori di De Palma ma, di certo, un film imprescindibile, importante e intramontabile, innegabilmente.

Musiche di Ryūichi Sakamoto.

Fra le immancabili curiosità del film, ve ne citiamo alcune senza dubbio rilevanti:

1) L’apotetotico piano sequenza d’apertura non è stato, in verità, filmato integralmente, cioè nella sua interezza da cima a fondo. Bensì, grazie a un accorgimento digitale, praticamente invisibile, è stato compiuto in due spezzoni filmati distintamente e poi, per l’appunto, uniti assieme in modo tale che l’occhio dello spettatore non se ne possa accorgere. Esattamente, il piccolo stacco avviene quando Nic Cage/Santoro svolta nella scalinata.

2) La parte andata a Sinise era stata pensata per Al Pacino (naturalmente, il protagonista dei depalmiani Scarface e del succitato Carlito’s Way) ma Pacino, non accettando di non esserne il protagonista, di conseguenza, gentilmente declinò la gentile offerta propostagli.

3) Come detto, Sinise interpreta il personaggio chiamato Kevin Dunne. Da non confondere con un altro attore presente nel cast di Omicidio in diretta, vale a dire Kevin Dunn.

4) Nei panni, invece, di Gilbert Powell vi è John Heard (Il bacio della pantera), famoso barista nel meraviglioso Fuori orario di Martin Scorsese con Dunne, sì, però Griffin Dunne, eh eh.

Nicolas Cage, Gary Sinise, John Heard, Carla Gugino, Stan Shaw

di Stefano Falotico