SIGNS, recensione

Oggi parliamo, us(and)o il plurale maiestatico, libero io da vincoli editoriali e da costrizioni dettate dal linguaggio SEO, del miglior film, incompreso peraltro e assai sottovalutato a tutt’oggi, di M. Night Shyamalan, ovverosia Signs, uno dei suoi massimi capolavori assieme a tutti gli altri opuses di tal regista magnifico, eh già, checché ne dicano o suoi accaniti detrattori e i suoi sciocchi, superficiali, grandissimi ignorantoni, detti altresì haters, cioè odiatori. Questi, sì, poco mirabili e perfino lontani anni luce dall’essere mirabolanti. Chissà in quale galassia della scemenza abitano e stazionano, anzi, stagnano da alienati totali nei riguardi della più stellata e stellare settima arte spaziale. Shyamalan è galattico, ermetico, visionario, in una parola-aggettivo, un “buco nero” giustamente indecifrabile, altresì inarrivabile per tali esseri terragni. Pragmaticamente, tristemente terrestri, forse, parafrasando Lino Banfi di al Bar dello sport, extra-terroni. Non sono razzista ma bisogna far razzia non dei meridionali e della gente italica del sud più arretrato, bensì, ribadisco, dell’umanità tutta concernente la “critica” troppo remota rispetto al pianeta poetico di M. Night… uomo fantasmagorico. Io invece sono Falotico che di fantastico è sinonimo, ah ah.

Pellicola sfaccettata, impregnata d’un misticismo new age, perlomeno, in forma estremamente erronea, secondo i dettami catto-borghesi a loro volta irreggimentati all’interno delle paratie stagne dello stagnante sistema politically correct ideologico, o semplicemente innervata, secondo una filosofia e un cristallino, commovente sguardo personalissimi, ai confini della realtà, no, ai consolidati, indelebili, assai be(ll)i canoni stilistici d’un director tanto contestato, ridicolizzato e spesso dagli “intelligentoni” snobbato quanto, giustappunto, inderogabilmente peculiare e inimitabile, uno dei pochissimi cineasti degli ultimi trent’anni ad avere un occhio perfettamente autentico e non corruttibile, malgrado Hollywood volesse incorporarlo, snaturarlo e imbrigliarlo in opere ad altissimo budget mainstream spersonalizzanti la sua “artigianale” idea di Cinema indissolubile, positivamente irredimibile e perpetuamente propria. Viaggiante su livelli ultra-planetari supersonici.

Hollywood agì in modo improprio e Shyamalan, sottopostosi controvoglia, forse solamente allettato dai ricchi cachet riservatigli, ne incappò “peccaminosamente”, “sputtanando” sé stesso in un paio di film girati meramente e biecamente per soldi e privi, perlopiù, della sua autenticità marmorea.

Ciononostante, par essere ritornato in gran forma e, dopo un momentaneo appannamento e un’inevitabile emarginazione dal cosiddetto giro che conta, eccolo di nuovo prolifico come una volta, dato che, dati alla mano di IMDb (e perdonate il volto gioco di parole), dopo l’ottimo Bussano alla porta, sta preparando altri due film da filmare uno dietro l’altro instancabilmente per un registico tour de force veramente invidiabile. Chapeau!

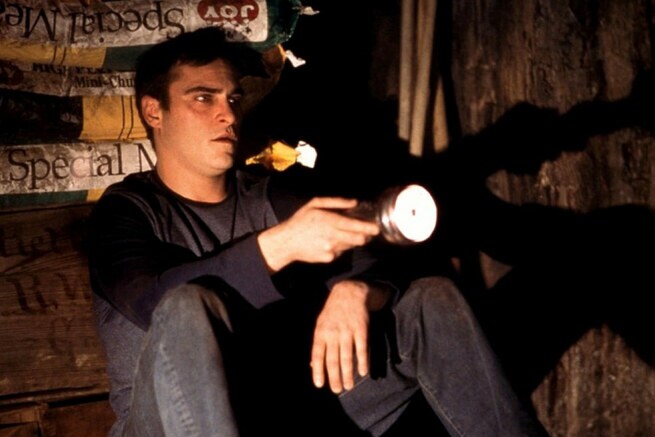

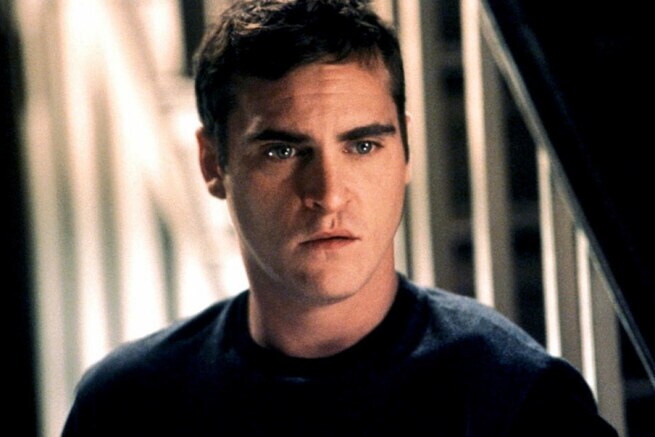

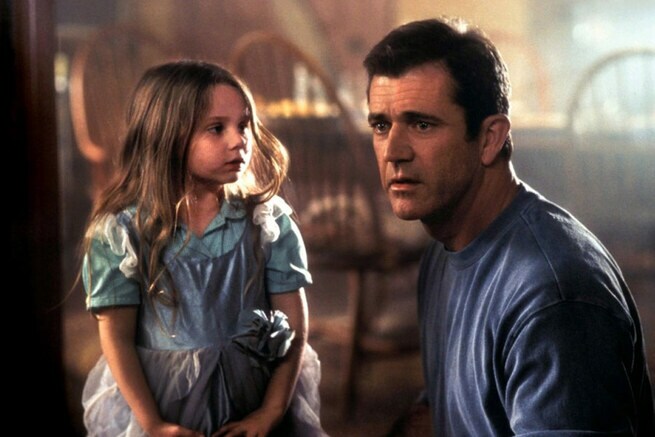

Ma ora saltiamo indietro nel tempo, arrivando per l’appunto a Signs, datato 2002 ma non datato nel senso d’invecchiato, anzi, sempiterno e accresciuto nel tempo, perfino di concezione alla Albert Einstein. Film che consta, no, riscontra su metacritic.com, al momento, a distanza di oltre due decenni dalla sua uscita ufficiale nelle sale mondiali, sol una mediocre media recensoria, equivalente al 59% di opinioni favorevoli, quindi di poco insufficienti nel loro generale conteggio. Vade Retro Satana, alias l’intellighenzia critica dei bigotti, dei miopi senza “telescopio”, soprattutto degli stronzi ciclopici.

Se vole(s)te leggerne la trama a mo’ di papiro, tanto dettagliato quanto paradosso spazio-temporale da fisica quantistica, no, paradossalmente sommaria, cari somari, uomini primitivi, specialmente di conoscenze privi, e uomini di Neanderthal o sol retrivi, sottostante v’appioppo il link dell’universale e superficie terrestre, no, superficiale in modo co(s)mico, Wikipedia, brava soltanto a puntualizzare l’ovvio e giammai approfondente i veri misteri dell’universo, no, i bei e appassionanti, oso dire, misterici anfratti visivo-emozionali che si celano nei film firmati dai galattici registri, no, registi, categoria alla quale Shyamalan appartiene in maniera univoca e incontrovertibile.

https://it.wikipedia.org/wiki/Signs

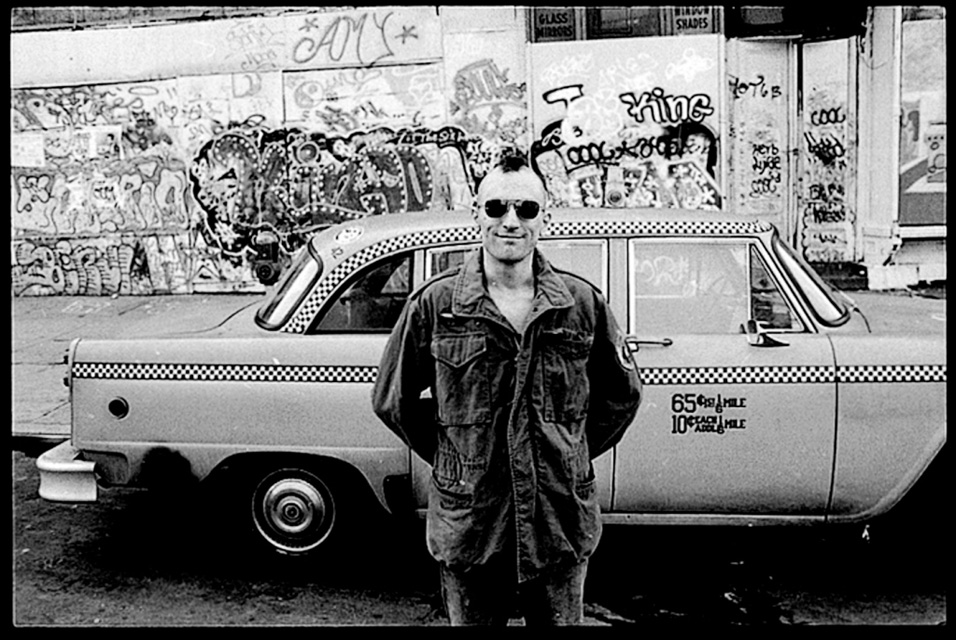

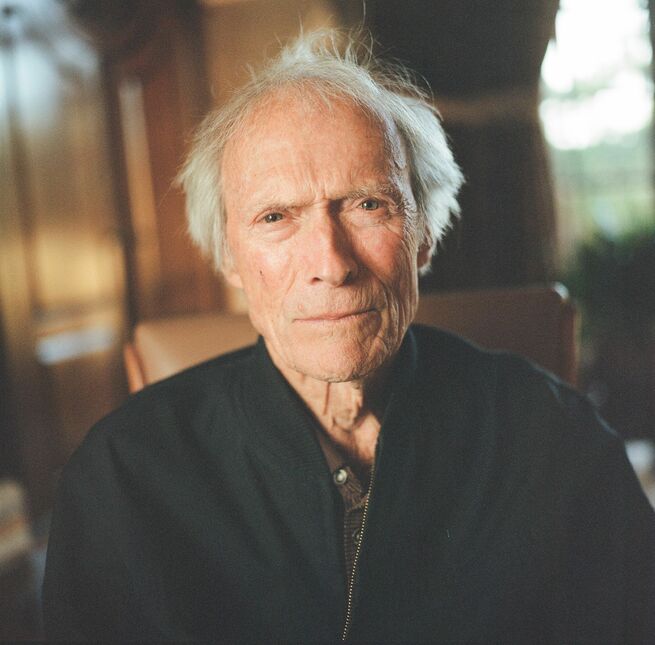

Gibson è eccezionale, sfumatamente ambiguo, la sua recitazione sovente diviene straniata e affascinante come un visitor dagli occhi blu dipinto di blu alla Domenico Modugno che ben s’intonano alle ipnotiche iridi d’uno strepitoso, altrettanto variegato Joaquin Phoenix che fa pena, no, appena post-Gladiator e ancora considerato un mezzo scemo di The Village… venuto dopo.

Il giovanissimo, praticamente bambino fratello del celeberrimo bimbo Macaulay di Mamma, ho perso l’aereo, ovvero Rory Culkin, è bravissimo ma sua sorella, nel film, Abigail Breslin molto di più. Fa paura per bravura e terrorizza per precocissimo talento alieno. All’epoca, come si suol dire, enfant prodige “marziana”.

La “sceriffa”, sì, sceriffo donna, anzi, ufficiale di polizia Cherry Jones/Paski ha degli occhi parimenti da creatura aliena ed è magnetica.

Fotografia crepuscolare, languida, impeccabile del geniale Tak Fujimoto e musiche strabilianti, da pelle d’oca, del superbo James Newton Howard… e il destino del mondo? Eh eh.

Signs, capolavoro dal ritmo volutamente soporifero che carbura a fuoco lento come una navicella della NASA e poi s’innalza gloriosamente per cieli apoteotici, film toccante che tocca e agguanta vette profumatissime del Cinema più idilliaco e magnificente, bellissimamente distante dalla mediocrità, sfuggente, grandioso veramente.

di Stefano Falotico

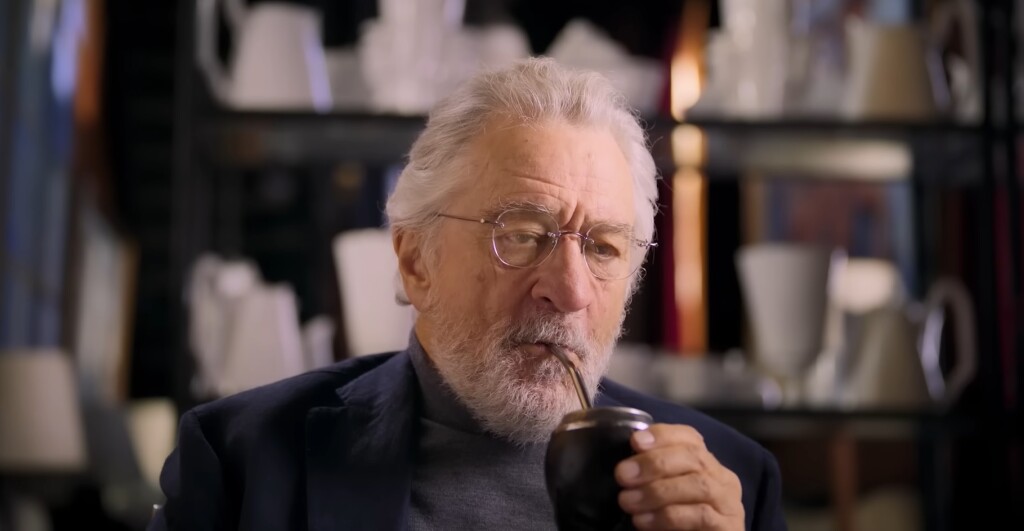

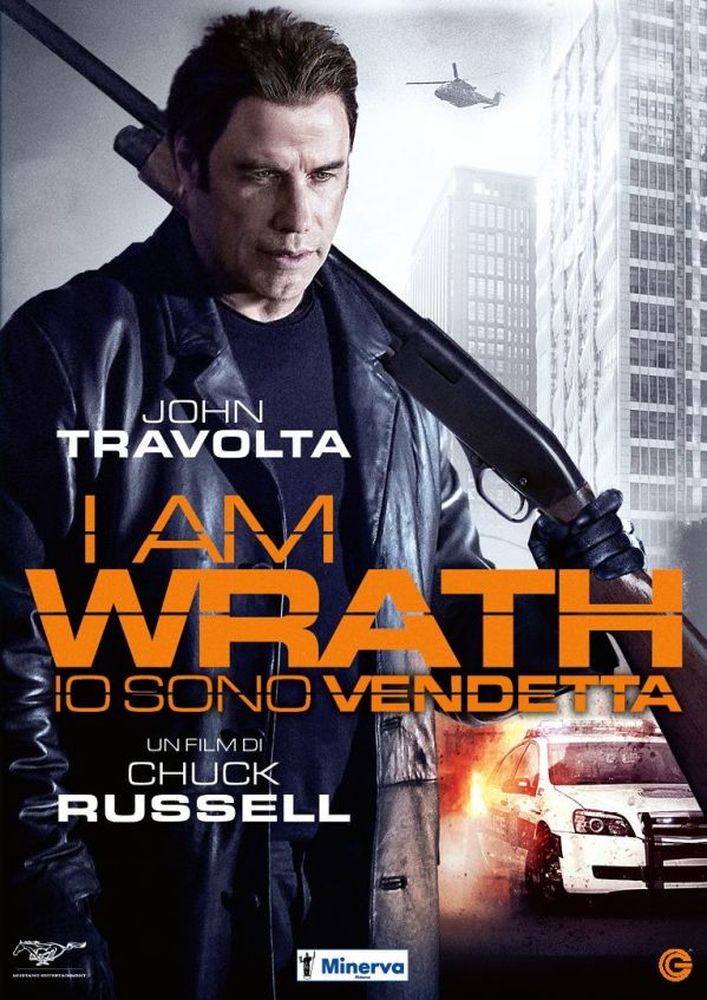

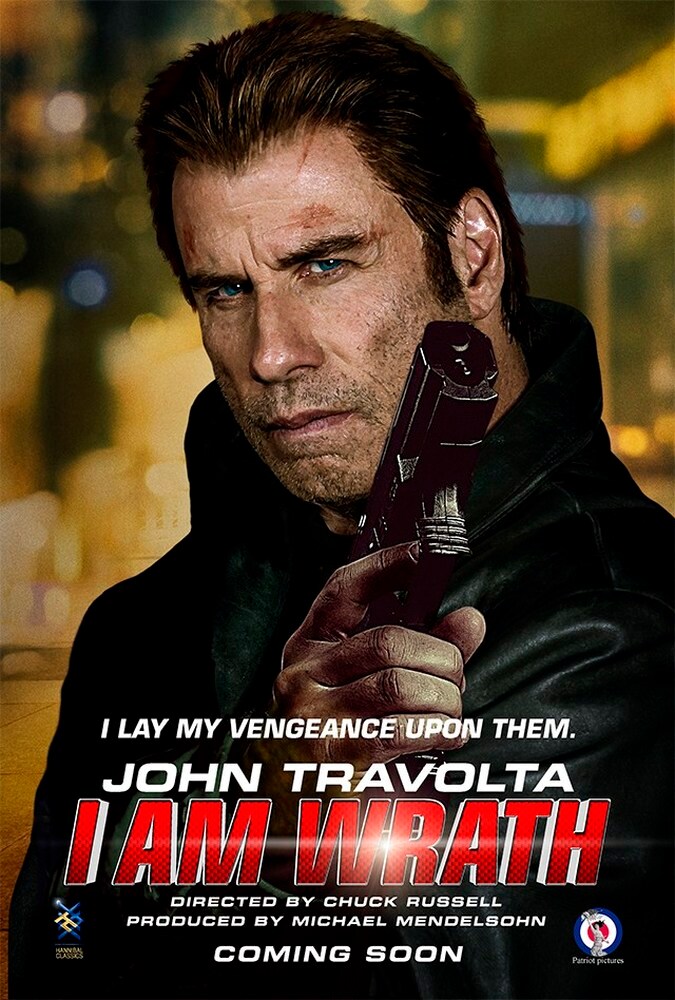

IO SONO VENDETTA (I Am Wrath), recensione

Ivi ritornato in forma smagliante, forse (non)curante delle mie poche rughe non tanto profonde e marcate, perfettamente smaltato, vi parlerò d’un film con non poche smagliature e col parrucchino evidente d’un John Travolta forse travolgente, forse invece, giustappunto, liftato eppur inevitabilmente âgée con un vistoso, imbarazzante toupée impressionante. Il film, originariamente, doveva essere diretto da William Friedkin, doveva esservi Nicolas Cage, controparte “gemellata”, anzi, speculare di Travolta in Face/Off, ovviamente, amico di John nella vita privata e viceversa, eh eh, e in originale si chiama I Am Wrath. Titolo inziale, conservatosi tale. Cosicché, la regia passò a Chuck Russell, director di The Mask con Jim Carrey, qui tornato dietro la macchina da presa dopo molti anni di assenza ma, onestamente, la sua assenza non ci turbò affatto. Anzi… Comunque sia, il film, giudicato più malvagio dei cattivoni in esso presenti, non è poi male, come no, malgrado le medie recensorie sui più famosi siti aggregatori, d’oltreoceano e non, sia scarsa decisamente. Se amate le trame, a volte sommarie, altre volte sin troppo dettagliate, eppur sempre scritte in modo banale da Wikipedia, conclamata enciclopedia generalista, tutto sommato, adatta ai somari e alle persone superficiali, sottostante, cliccando all’apposito link immessovi, leggetevene la sinossi attentamente! Ah ah: https://it.wikipedia.org/wiki/Chuck_Russell

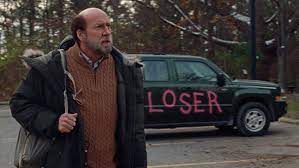

Palesemente di “serie b”, della durata stringata, asciutta e “tirata” più del giubbotto indossato da Travolta e del suo viso, come dettovi, non poco ritoccato, cari uomini tonti e tocchi, abbisognanti quanto prima di facciali, no, sol cerebrali ritocchi, di circa novanta minuti abbondanti, tale pellicola sbandata, no, strampalata, bislaccamente violenta e retorica in modo non plus ultra, si lascia vedere che è un piacere, anzi, è un guilty pleasure estremo e, a suo modo, godibile appieno. Gioco di parole, vi scoccia? Inoltre, v’ho intravisto un Travolta che, a parte gli scherzi sopra scrittivi, no, a prescindere dalle mie battute sui suoi capelli, peraltro artificiali ma più folti dei miei, sa ancora travolgerci con la sua imbattibile faccia da schiaffi, per non dire da culo, sì, l’ho oramai detto, una faccia davvero incisiva che, unita al suo ghigno da iena ancora parzialmente sensuale, non solo stende gli stronzi ma anche le donne non poco stronzette. Ammaliandole col suo fascino sempiterno da italoamericano dotato non soltanto interpretativamente? Chissà. Ebbene, siamo nell’Ohio, esattamente a Columbus. Stanley Hill (un Travolta carismatico ma un po’ fuori norma, per di più con una pancetta dissimulata grazie a inquadrature più sofisticate della sceneggiatura scarna e raffazzonata e con un’impresentabile parrucca succitata) torna da sua moglie, Vivian (Rebecca De Mornay). De Mornay/Hill lo va a prendere all’aeroporto. Nel parcheggio, Stanley e Vivian son aggrediti da uno sgherro e dai suoi scagnozzi. Hill/De Mornay finisce morta e Stanley al tappeto, anzi, sull’asfalto, picchiato a sangue ma, dopo poche ore, in commissariato, interrogato da Mel Gibson, no, dal detective Gibson e basta (Sam Trammell) è, sì, addolorato nell’anima violentata e tormentata a causa di quanto recentissimamente accadutogli, ma non più in viso deturpato. Non ha neanche, infatti, una ruga, no, nemmeno un graffio, sebbene la sua anima, ripeto, è oramai, dopo la tragedia appena occorsagli, per sempre segnata. Le ferite del viso, in questi film, rimarginano in un brevissimo lasso temporale, quelle del cuore invece mai. Non si possono guarire, non si cicatrizzeranno neppure credendo di nuovo in Cristo. Colui che, inutile dirlo, morì crocefisso dopo essere stato martoriato. Stanley, ex membro delle forze speciali, già sulla via dell’ateismo irredimibile, ora, dopo aver perso sua moglie, ha ancor più smarrito la fede. Nuziale? Eh eh. È accecato dalla rabbia e desidera vendicarsi degli uccisori spietati della sua ex consorte bionda, in passato bona ed ex di Tom Cruise. Soprattutto quando scopre che la polizia, delittuosamente e non poco omertosamente, li copre imperdonabilmente e che, dietro il barbarico omicidio di Vivian, si cela un gioco di criminosa macchinazione che fa capo allo sporco e porco governatore (Patrick St. Esprit). Il suo amico Dennis (Christopher Meloni), suo ex partner lavorativo, adesso barbiere dal rasoio tagliente, forse semplicemente dalla fedeltà indissolubile ed eterna, radente i cattivi più d’una appuntita lametta dell’incipit de La promessa dell’assassino, sa che forse la fortuna potrebbe abbandonare Stanley ma lui no. Sue testuali, pressappoco, parole. Che uomo!

Pasticciato, prevedibile dall’inizio alla fine, con cattivi, come si suol dire, dalle psicologie tagliate con l’accetta e poi puniti e trucidati con facilità incredibile, Io sono vendetta ci presenta un prefinale ridicolo ove Stanley/Travolta viene trivellato di colpi in maniera pazzesca ma rimane miracolosamente vivo perché è il “buono”. A differenza di quanto da noi visto in Scarface nella scena finale con Al Pacino. Ah, capisco, anzi (non) capiamo, Stanley/Travolta, oltre al giubbotto di pelle alla Thomas Jane di The Punisher, film in cui John interpretò il villain, è più immortale di Jon Bernthal/Frank Castle della versione Netflix/Marvel. Peccato che, in confronto al magnifico e insuperabile Jon, sia poco credibile come punitore con la pancia e in stato mentale, fra l’altro, rincoglionito da semi-pensionato casa e poi chiesa…

Il film, comunque, non fa schifo. Se si accettano i colpi di scena che tali naturalmente non sono, in quanto, come dettovi, il tutto è sempre telefonato, Io sono vendetta vi terrà col fiato sospeso, ah ah.

Insomma, in conclusione, Travolta recita col pilota automatico, oltre che con la parrucca forse del suo amico barbiere di fiducia, ah ah, i cattivi sono dei coglioni a cui far pelo contro pelo è semplicissimo, ma il film vale il prezzo del biglietto, no, forse del noleggio che non esiste più, ih ih, no, dell’acquisto del dvd? Macché. Io l’ho visto gratuitamente su YouTube in HD.

E ho detto tutto.

È del 2016…

di Stefano Falotico

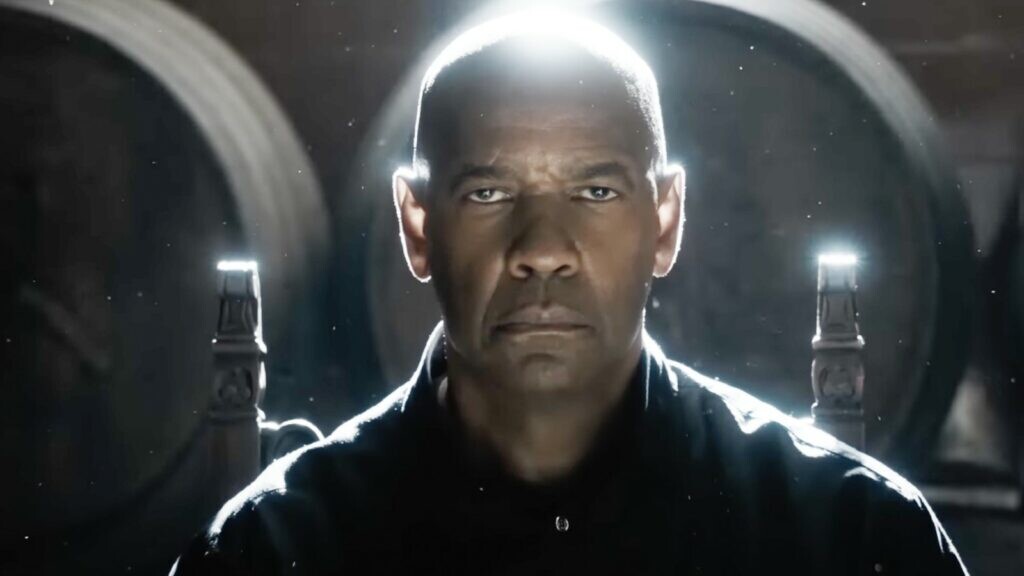

DENZEL WASHINGTON torna a collaborare con Antoine Fuqua dopo Training Day & il franchise The Equalizer, per HANNIBAL

From Deadline:

Now that the SAG-AFTRA strike is ending, why not come out with elephant-sized ambition? Netflix has attached Denzel Washington to play the ancient Carthaginian general Hannibal in an untitled epic drama that will reteam him with Antoine Fuqua for Netflix. That reunites back star and director who first teamed on 2001’s Training Day — Washington won the Oscar for that turn — and they most recently made the third installment of the Equalizer franchise.

Now that the SAG-AFTRA strike is ending, why not come out with elephant-sized ambition? Netflix has attached Denzel Washington to play the ancient Carthaginian general Hannibal in an untitled epic drama that will reteam him with Antoine Fuqua for Netflix. That reunites back star and director who first teamed on 2001’s Training Day — Washington won the Oscar for that turn — and they most recently made the third installment of the Equalizer franchise.

John Logan, the three-time Oscar-nominated The Aviator and Hugo scribe who knows his way around a sword-and-scandal saga with Gladiator, is writing the script. Fuqua, Washington, Erik Olsen and Adam Goldworm will produce. Jeremy Lott and Frank Rodriguez Moll exec produce.

For Washington, the development brings back a project that he wanted to star in more than 20 years ago, but Fox wanted to make it at a time when Washington didn’t want to be away from his kids for an extended period. They now are making their own paths in Hollywood, so it seems a better time to get so ambitious.

Atop an elephant, Hannibal came over the Alps and attacked Rome from the North, at the time posing the greatest threat to the republic. Hannibal was a skilled military tactician who led the troops in what is now Tunisia, not far from Sicily. His military victories during the Second Punic War are legend, and the story of Hannibal is something Hollywood has been intrigued by for decades — Vin Diesel was attached to a rival pic — and few stars have the bankability to make the costly project worthwhile.

This version of the film will follow the pivotal battles Hannibal led against the Roman Republic during the Second Punic War (218-201 B.C.). The film falls under Fuqua’s production company, Hill District Media’s, first-look deal with Netflix.

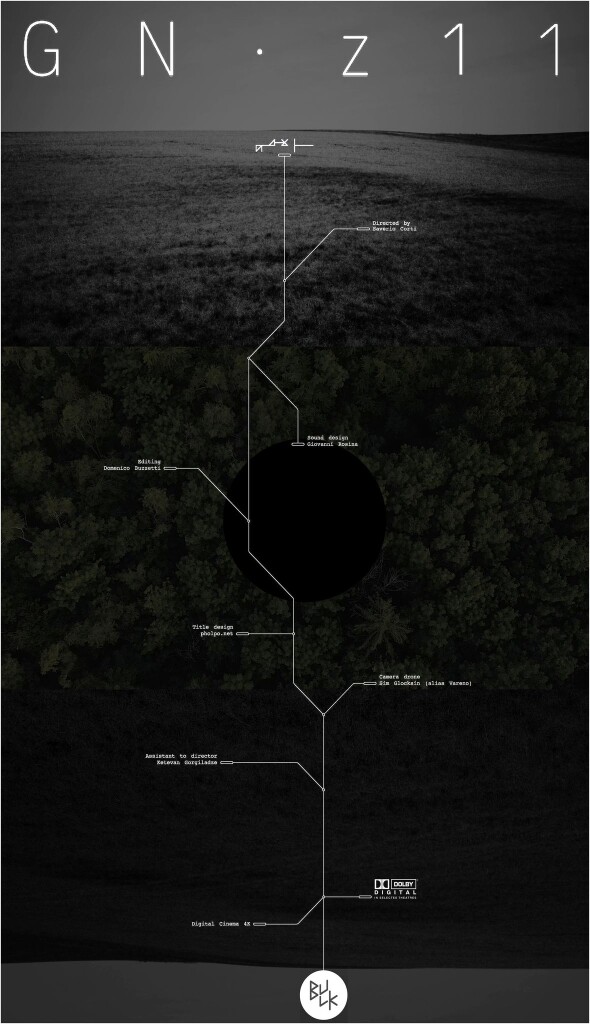

GN-z11, recensione

Stanley Kubrick, in una delle rare interviste concesse e dichiarazioni pubbliche, in merito al 2001: Odissea nello spazio, chiosò:

“Ognuno è libero di speculare a suo gusto sul significato filosofico ed allegorico della mia opera. Io ho cercato di rappresentare un’esperienza visiva che aggiri la comprensione per penetrare col suo contenuto emotivo direttamente nell’inconscio.”

L’atteggiamento e chiave di lettura filmica si addicono al mediometraggio avanguardistico o, meglio, di ricerca sperimentale, di Saverio Corti dal titolo, preso in prestito dal nome “associato” ad una galassia assai lontana, “GN-z11” (opera originalissima e linguisticamente “post-kubrickiana”). La sinossi, fornitaci dallo stesso autore, è di seguito riportata: “L’uomo, sin dai tempi antichi, si è posto l’interrogativo se esistano forme di vita extra-terrestre oppure intelligenze evolute nel cosmo e come potrebbero essere contattate. Il film, cambiando il punto di vista, si domanda come una intelligenza proveniente da un altro pianeta possa percepire, osservare o anche minacciare la presenza dell’uomo sulla terra. Il percorso visivo-sonoro logico-narrativo si sviluppa in cinque capitoli indipendenti: lo spettatore è chiamato a trovare le chiavi ed interpretare le immagini in movimento. La colonna sonora è composta da estratti del disco d’oro dei Voyager, rumore di radio sistemi, registrazioni di suoni dell’universo, celebre canzone anni ’50 alterata da interferenze e lontananza spaziale, suoni della natura inquietanti quanto l’alieno offre all’immaginario del cinema di fantascienza.”

Fin da subito, lo spettatore è immerso nell’atmosfera straniante di tal esperienza visiva ed ipnotica, ribaltante le aspettative ed intellettualmente stimolante. Si odono, frastagliate e accavallate, voci umane della NASA mentre come spettatori avvistiamo, lentamente, una navicella spaziale sorvolare il globo terrestre quasi fosse una superficie lunare (tale è il sentore prodotto dall’effetto ottico delle immagini in movimento in bianco e nero realizzate da una camera drone, in una sorta di sguardo in soggettiva), avvicinandosene pian piano, cinematograficamente a passo di danza. Nel procedere delle immagini al contempo immersive del regista poiché proiettate fantasiosamente nell’occhio extraterrestre, planiamo in ogni senso, sempre più, fra le viscere visuali di questo interstellare “journey” che, per certi versi, può assomigliare a un filmico racconto dello scrittore Samuel Butler. Fra volute e ricercate caleidoscopiche macchie di Rorschach, visi e segni alieni, invenzioni personalissime e trascendenti frames immaginifici/geometrici, cullati morbidamente fra le spirali sinuose d’un gioco sofisticato e assai elegante di luci, colori, “topografiche” riprese del nostro Pianeta Terra “visto artificialmente” da un’intelligenza non umana, giungiamo, contemplativamente e dolcemente appagati ad un finale filosofico, cit.: “L’universo guarda sé stesso nello specchio di altri universi. Le forme si riconoscono in differenti forme. Ogni atto del pensiero viaggia nel tempo, accorciando le distanze nello spazio”.

Credits & specifiche tecniche:

GN-z11 (°) A medium-length film.

Production and copyrights Saverio Corti & Giovanni Rosina I BULK 2021 © MMXXI all rights reserved

Length: 39 minutes Aspect ratio 2,39:1

B&W and color split screen’s film

Directed and cinematographed by

Saverio Corti

Editing

Domenico Buzzetti

Sound design

Giovanni Rosina

Graphics

Pholpo GbR (Berlin)

Camera drone

Sim Glocksin (alias Vareno)

Assistant to director

Ketevan Gorgiladze

Special thanks to:

Lucia Tiziana Lo Russo

Carlo de Gaetano

Printed Film Format: Digital Cinema 4K (4.096 x 1.714 pixel) 24 fps for the screen

Locations and shooting time: Bad Doberan, Steffenshagen, Bastorf, Baltic sea and fields. Mecklenburg-Vorpommern (DE). August, 2020.

di Stefano Falotico

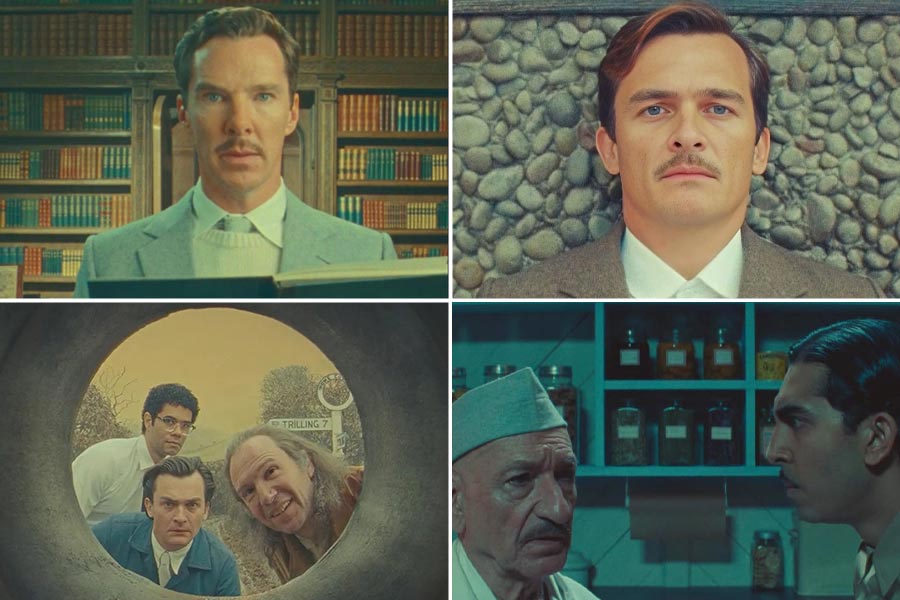

WES ANDERSON e i suoi cortometraggi + La meravigliosa storia di Henry Sugar, recensione/i

La meravigliosa storia di Henry Sugar

Oggi, recensiamo il mediometraggio scritto e diretto da Wes Anderson (Asteroid City), distribuito su Netflix il 27 settembre scorso, intitolato La meravigliosa storia di Henry Sugar (The Wonderful Story of Henry Sugar), elaborato e sceneggiato a partire dall’omonimo racconto dello scrittore favolista Roald Dahl, appartenente alla raccolta Un gioco da ragazzi e altre storie. Alla pari del cortometraggio Il cigno che, a sua volta, appartiene a tale curiosa, forse irrisolta ma fascinosa tetralogia basata su Dahl, di matrice puramente andersoniana. Anderson, autore anche degli altri due short movies, Veleno & Il derattizzatore, questi ultimi invece tratti da Someone Like You.

La meravigliosa storia di Henry Sugar, a differenza delle altre tre opere appena succitate, essendo per l’appunto un medio, è dunque naturalmente più lungo e dura circa trentasette minuti, quindi all’incirca 20 min. in più rispetto agli opuses, ripetiamo, suddetti.

Trama:

Il narratore, il quale altri non è che Roald Dahl incarnato da Ralph Fiennes (Strange Days), ci racconta la storia tanto strabiliante quanto incredibile del giocatore d’azzardo Henry Sugar (Benedict Cumberbatch). Persona ricca e viziatissima che, attraverso un libro letto in biblioteca, viene a sapere a sua volta della straordinaria vicenda riguardante Imdad Khan (Ben Kingsley, Shutter Island). Quest’ultimo un uomo dotato d’un fantasmagorico potere paranormale, ovverosia la capacità sovrumana di poter vedere senza bisogno di utilizzare gli occhi. Cosicché, Sugar vuole acquisire e imparare tale gift per beneficiarne a suo vantaggio e potersi arricchire maggiormente. Alla fine, diverrà lui stesso, giocando di parole, un benefattore, elargendo gli ingenti guadagni accumulati in virtù del dono “ereditato”.

Anderson non smentisce, ovviamente, le sue doti cineastiche da metteur en scène inventivo e creativo pittoricamente, allestendoci una galleria d’immagini ipnotiche e visivamente caleidoscopiche (impeccabile fotografia di Robert Yeoman) e il cast è naturalmente egregio. Formato, oltre che dai dettivi Fiennes, Kinglsey e Cumberbatch, dagli ottimi Dev Patel, Richard Ayoade & Rupert Friend. Ovvero, ivi tutti gli interpreti degli altri citativi cortometraggi sono riuniti appassionatamente e molto ben affiatati.

Ancora una volta, però, al di là dell’impianto superbo e mirabolante dei giochi di luce e a prescindere dalla sfolgorante e magniloquente bellezza estetica, La meravigliosa storia di Henry Sugar, così come avvenuto coi tre cortometraggi suddetti, non emoziona e rimane, ahinoi, nuovamente un freddo e abbastanza insulso esercizio stilistico meramente manieristico.

Se al grande Charles Dickens, col suo celeberrimo Racconto di Natale, fu resa più e più volte giustizia con trasposizioni filmiche rilevanti, quali per esempio A Christmas Carol di Robert Zemeckis, il similare La meravigliosa storia di Henry Sugar invece, in tal caso, ribadiamo, non rende onore a Dahl e la colpa, sinceramente, è solamente di Anderson. Mirabile nell’essere magico a livello visionario ma totalmente incapace di trasfonderci cristallina e vera magia emozionale.

Veleno e Il cigno

Oggi recensiamo altri due cortometraggi, cadauno della pressoché identica durata di diciassette minuti circa, scritti e diretti da Wes Anderson e visionabili su Netflix a partire da fine settembre, ovvero Veleno (Poison) & Il cigno (The Swan). Due short movies pregiati e interessanti, opuses assai peculiari e decisamente fuori dal comune che, a prescindere da come la si possa pensare in merito, e noi a riguardo, a seguire, esplicheremo la nostra opinione, meritano la visione per via, giustappunto, della loro unicità particolarissima.

Alla pari della brevità dei due corti succitati, saremo estremamente sintetici a disaminarli velocemente. Tratti da due racconti omonimi di Roald Dahl, eccone le rispettive trame:

In Veleno, si narra e viene fantasiosamente, angosciosamente, in maniera filmica molto inventiva, visualizzata la storia di un uomo di nome Harry Pope (Benedict Cumberbatch, Il potere del cane), immobilizzato a letto e paralizzato soprattutto dalla paura, chissà se reale o inconscia (spetterà a voi scoprirlo), di essere attanagliato da un serpente assai velenoso. Cosicché, il suo amico inserviente Timber Woods (Dev Patel), per soccorrerlo, chiama urgentemente l’esperto dottore Ganderbai (Ben Kingsley). Come andrà a finire?

Ne Il cigno, invece, il narratore di nome Peter Watson (Rupert Friend) racconta l’accadutagli bislacca e al contempo tanto paurosa quanto eccezionale storia riguardante sé stesso da bambino (Asa Jennings). Di quando fu legato sulle rotaie ferroviarie da altri due infanti, Ernie e Raymond, i quali, dopo aver sterminato una miriade di uccelli in una riserva naturale durante una loro teppistica battuta di caccia, si presero gioco dell’incolume e spaurito Peter, praticandogli torture eguali al maltrattamento riservato ai volatili da loro sparati.

Sia in Veleno che ne Il cigno, Ralph Fiennes (Il derattizzatore) nei panni dello stesso Roald Dahl compare, potremmo dire, a mo’ di prosatore ed esterno osservatore oggettivo che chiosa le vicende esposteci.

Entrambi naturalmente eleganti alla maniera consueta di Anderson, a sua volta allineato allo stile favolistico di Dahl, Veleno & Il cigno risultano visivamente ineccepibili e pregni di trovate curiose ed efficaci. Gli attori si disimpegnano con navigata bravura e cesellano personaggi caratteristici che rimangono impressi.

Al di là dell’impianto fotografico, della sofisticatezza formale, ai limiti però del parossistico più insopportabile, riteniamo però che tale operazione di Anderson, cioè la propria e personale trasposizione di alcuni tales di Dahl, da Anderson stesso reinventati e adattati secondo la sua poetica tanto immediatamente riconoscibile quanto discutibile, sia sinceramente solamente fine a sé stessa e, alla fin fine, sterile. Queste “operette” sono, sì, godibili, parimenti indigeribili a causa della loro impostazione artefatta e terribilmente manierata. Specialmente Veleno, anziché suscitare pathos e brividi a fior di pelle, pur durando così poco, provoca soltanto noia interminabile e non genera alcuna emozione in noi spettatori. Ché rimaniamo estasiati e sbigottiti dinanzi dalla bellezza delle immagini ma allo stesso tempo increduli e rammaricati in quanto tanto fulgore “ottico” appare soltanto, ribadiamo, abbagliante ma vuoto e privo di spessore.

Il derattizzatore

Oggi sinteticamente recensiamo Il derattizzatore (The Rat Catcher), un bel cortometraggio, distribuito su Netflix in data 29 settembre dell’anno corrente, assai simpatico e sinceramente molto spassoso, al contempo sofisticato, firmato da Wes Anderson (I Tenenbaum), peraltro attualmente presente sui nostri grandi schermi con l’acclamato, seppur controverso, Asteroid City. Anderson che, per tale short movie della durata di diciassette minuti netti, inizialmente concepito come un lungometraggio vero e proprio, oltre a dirigerlo, adatta personalmente e dunque firma la sceneggiatura, come sua consuetudine, trasponendo personalmente un racconto, ai più a tutt’oggi misconosciuto, del celeberrimo scrittore favolista Roald Dahl. Tratto dalla raccolta di quest’ultimo, intitolata Someone Like You, Il derattizzatore è una delle quattro trasposizioni andersoniane e opuses di brevissimo minutaggio, facenti parti d’una propria autoriale tetralogia, che sono state realizzate per Netflix, composti, oltre dalla pellicola suddetta, da Il cigno, Veleno & La meravigliosa storia di Henry Sugar. Il derattizzatore, in ordine temporale e di realizzazione, rappresenta il terzo capitolo di questa quadrilogia.

Trama, ovviamente molto concisa:

L’uomo Ratto (alter ego immaginifico e immaginario dello stesso Roald Dahl), assomigliante nelle fattezze a un topo, incarnato da uno strepitoso Ralph Fiennes (Schindler’s List, Strange Days), coi lunghi capelli sfibrati e incolti, conciato in modo alquanto disgustoso alla pari, giustappunto, d’un roditore, viene incaricato da due uomini, rispettivamente Claud (Rupert Friend) e il relatore-narratore (Richard Ayoade), di compiere un’opera di derattizzazione.

Il gioco fotografico, curato dall’habitué di Anderson, il cinematographer Robert D. Yeoman, è al solito pittorico e cromaticamente inventivo in modo magnetico, le tre performance degli attori succitati, peraltro, gli unici presenti in scena, sono lodevoli e strepitosamente teatrali. Cosicché, nella sua secca brevità, gli elementi visivi e interpretativi, oltre che scenografici, concorrono in modo strabiliante a ipnotizzarci e incantarci.

Se non gradite i cortometraggi fuori dal comune che per di più sembrano paradossalmente un film per via della loro impostazione scenica e cura maniacale dei dettagli, se non comprendete l’utilità di certe operazioni di matrice “intellettual”, lasciate perdere immediatamente. Anche se, datasi la natura d’una lunghezza così rapida, un’occhiata potreste anche sinceramente dargliela.

Infine, annotazione nostra curiosa: dopo essere stato Spider per David Cronenberg, ivi, ecco il grande Fiennes immedesimarsi in un altro personaggio metaforicamente animal…

di Stefano Falotico

ASSASSINIO a VENEZIA, recensione

Finalmente vidi, anzi, ho malvisto (di buon occhio?), no, visionato e abbastanza apprezzato tal A Haunting in Venice. Nuovamente sganciato da vincoli editoriali che s’attengono a canonicità stilistiche standardizzate, alquanto onestamente da superare, francamente già surclassate e vetuste, a mo’ dell’inventivo e “pop” Kenneth Branagh, in passato troppo scespiriano in modo classico, or ammodernatosi e reinventatosi, ristrutturatosi bellamente a differenza di molte abitazioni fatiscenti delle Zattere di Venezia, partirò con un incipit da “rione” Giardini, ovverosia, spero, d’atmosfera prelibata e demodé, nel senso non vecchio, bensì gustosamente naïf alla maniera, a sua volta, della fotografia ricercata e magnifica di quest’opus, secondo me, rinomato, sebbene assai imperfetto e irrisolto. Dopo il dittico degli assassini(i)… Muder on the Orient-Express & Death on the Nile, Branagh riprende i panni, da lui per l’appunto resuscitati in vesti moderne e personalissime, dell’Hercule Poirot tratto dalla penna dell’immortale, sebbene oramai da tempo immemorabile defunta e compianta, Agatha Christie. Adattandosi nel suo investigatore privato, anzi, essendo lui immutabilmente egocentrico, nuovamente incarnandosene, adattando Hallowe’en Party (non è un refuso, l’esatto titolo è proprio scritto così, cari illetterati, ih ih), da noi “tradotto” in Poirot e la strage degli innocenti. Che io invece, parodiandolo alla Mel Brooks italico, avrei ribattezzato Pierrot e la strage dei poveretti. Invero, ad adattare tale romanzo appena citatovi, vi pensò Michael Green, parimenti a quel che avvenne per le altre branaghiane trasposizioni cinematografiche di natura christiana. Oh, Jesus Christ! Mio dio, che scrivo? Che schifo!

In tale film, ambientato nell’anno 1947, dopo la nefanda Seconda Guerra Mondiale terribilmente omicida e micidiale, Poirot non crede più a nulla, tantomeno, giustappunto, a Gesù Cristo e ai ciarlatani che, spacciandosi per sensitivi dotati di poteri paranormali, da finti medium figli di puttana, non solo buggerano gli uomini medi senza qualità particolari, bensì anche quelli, ovviamente, non tanto psicologicamente normali ché, essendo minus habentes, da credenti, no, da creduloni dementi, abboccano a chi, ripeto, dice loro di avere e possedere psichici doni. Madonna! Toc toc, se c’è uno psichiatra nei paraggi, batta un colpo! Io darei più d’una botta a Kelly Reilly, ivi in carne, no, incarnante Rowena Drake. Lascerei invece perdere Tina Fey, affascinante ma bruttina indubbiamente (su di lei però ritornerò alla fine, in fondo, è carina e simpatica, una bellezza peraltro atipica, detta fra noi schiettamente, una bella topina), soprattutto Camille Cottin. Il cui naso è più lungo di quello che sarebbe il mio membro, fra le (sue) gambe di Tina, no, dinanzi alla Reilly ignuda. Uomini pinocchieschi, diciamocela! Camille ha una “canappia”, così come dicono a Bologna, da strega, subito da accorciare tostamente con un’operazione chirurgica finissima o che forse non andrà a buona figa, no, buon fine. Alla pari della figlia della mia vicina di casa, di nome Cristina, la quale, non soddisfatta del suo naso oblungo e storto, negli anni novanta si recò da un chirurgo plasticò che, in effetti, le migliorò il naso ma tutto il resto no, oh oh, ah ah. Ancora adesso, Cristina sembra non poco il personaggio qui interpretato dalla Cottin, cioè Olga Seminoff. Una che non poco, a sua volta, assomiglia a Buffalo Bill de Il silenzio degli innocenti. E ho detto tutto. Se Glenn Close, altra donna dal naso lunghissimo, è vero, non sono Pinocchio, neppure finocchio, fu Crudelia De Mon, molta gente, a tutt’oggi, passa l’honeymoon, la luna di miele, a Venezia. Non incontrerà, semmai, il cannibale Hannibal Lecter/Anthony Hopkins ma forse incrocerà la coppia antropofaga, formata da Chris Walken ed Helen Mirren, di Cortesie per gli ospiti. In tale pellicola, abbiamo anche Emma Laird as Desdemona! Soprattutto Riccardo Scamarcio perfettamente impeccabile nel ruolo che gli riesce meglio, quello di Vitale Portfoglio? No, di sé stesso, dunque un uomo col grosso portafogli che, anziché far l’attore, dovrebbe stare sui viali. Riccardo ha ancora un bel visino da Portfolio! Qua, cari baccalà, è un ex commissario precocemente pensionato con molti rimpianti e dall’anima sciupata. Inoltre, Scamarcio appare un po’ ingrassato. Tutto sommato, però, in mezzo a un parterre internazionale di prestigio e alto abbastanza, lui di statura, no, di rilievo, non è malvagio, se la cava ma è lui il cattivo bastardo?

Io, invece, credo in dio? No, sono ateo ma credo che Riccardo non sarà mai, in campo attoriale, un dio. Forse, in quello sessuale, lo fu ed è. Lo seppe bene Valeria Golino che ebbe con Riccardo un rapporto più incestuoso dei porno di Naughty America aventi per protagoniste imbattibili, specialmente molto sbattute, le milfs che vanno coi teens neanche troppo dotati, cazzo!

A parte gli schizzi, no, gli scherzi, facciamo chiarezza. Se Branagh compì e sta compiendo un’agiografia, più che della Christie, di sé stesso “infallibile”, in quanto, attraverso il character di Poirot si diede, dà e in futuro ancor si darà, figurativamente e trasfigurandosene, la patente di genio tout–court, per gli amanti della penna stilografica, no, della geografia, no, delle topone come la Reilly, no, della topografia, per meglio dire di Google Maps, no, delle gran fighe, no, delle mappe topografiche, Venezia è divisa in sei quartieri, denominati più propriamente sestieri. Che sono rispettivamente Cannaregio, Santa Croce, San Polo, Dorsoduro, Castello e San Marco. Nel caso foste forestieri come Rupert Everett & Natasha Richardson del succitato The Comfort of Strangers e non sapete quindi orientarvi malgrado il GPS, attenzione alle labirintiche calli, ai cannibali e soprattutto a non camminare troppo. Infatti, essendovi poi persi da paesani, no, spaesati, potreste finalmente arrivare in albergo, sviluppando però nel frattempo, nella zona plantare, più d’un callo e molti funghi. Comunque sia, buon alloggio e, semmai, buona scopata da… porcini surriscaldati nelle zone erogene.

Qui qualcuno o qualcuna l’ha fatta sporca. Forse è proprio la porca Rowena/Reilly che ammazzò sua figlia, alias Alicia Drake/Rowan Robinson, avvelenandola e poi gettandone il cadavere in mare, spacciando la sua morte per suicidio? È lei che architettò gli altri omicidi che in laguna, anzi, per l’esattezza, in tale casa maledetta degli orrori, son avvenuti tragicamente e soprattutto premeditatamente? Sì, è lei! Ah ah, inaspettato colpo di scena, no, stronzo spoiler più haunted d’una casa stregata da seduta spiritica finta ma evocante i fantasmi, specialmente interiori, all’apparenza obliati e dalla coscienza occultati. Poirot non è esperto d’occultismo ma è uomo che, mediante il metodo “scientifico”, in forma estremamente oculata e in virtù del suo raziocinio da luminare, no, da illuminista ante litteram, non si lascia accecare dai lampadari, no, da tale gente strampalata e allampanata, no, da un pessimo e maiale oculista, infatti non porta gli occhiali. No, che dico! Dio mi maledica!

Riadottando un certo, dapprima perduto, bon ton, financo colloquiale tono, ebbene… questa è la trama espostaci da Branagh secondo Wikipedia:

https://it.wikipedia.org/wiki/Assassinio_a_Venezia

Detto ciò, anzi, se avete lettone la vicenda, lungamente dettaci da Wikipedia, fin troppo particolareggiata, diciamo, anzi, dico che il dott. Ferrier, di nome Leslie, è Jamie Dornan, mentre il figlio Leopold, bambino prodigio che legge Edgar Allan Poe e considera sciocco Charles Dickens, è il bravissimo e stupefacente Jude Hill.

La Fey interpreta Ariadne Oliver, un personaggio creato dalla stessa Christie in funzione “auto-bibliografica”. Non solo biografica.

Splendida fotografia di Haris Zambarloukos. Finale malinconico ma poetico. Mentre questa fu, è una review alla Falotico. Il commissario Falò!

di Stefano Falotico, ripeto!

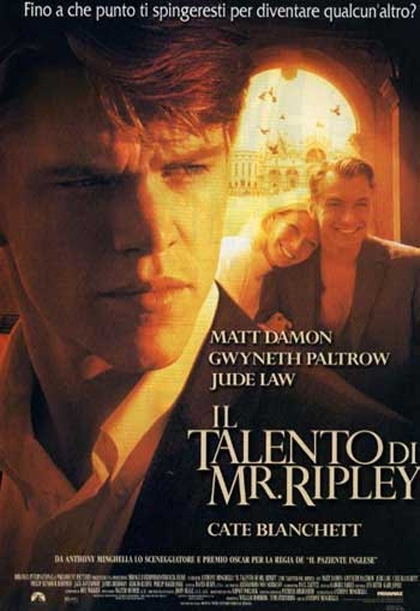

IL TALENTO di MR. RIPLEY, recensione

Il film non è bello come Jude Law e come disse e dice la Critica americana? Non è nemmeno brutto come la coppia Rosario-Beppe Fiorello. Sì, sono due cessi, sopravvalutati. Non male, comunque, la locandina italiana con la scritta qualcun’altro. Un apostrofo da gran figa, no, “correttissima” grafia! Ah ah.

Ebbene, perdonatemi per quest’intestazione dal tono confidenziale, quindi reputata mancante di “bon ton” a livello prettamente recensorio in quanto non è uso, secondo il “galateo” della cosiddetta intellighenzia di matrice elegante e canonicamente standard (altro gioco di parole), peraltro opinabile e faceta, appellarsi fin dapprincipio al lettore in tali termini troppo amicali e, per l’appunto, non consoni a una classicità stilistica, diciamo, consueta. Specificatovi ciò, essendovi preciso, no, mi correggo, precisando al contempo che sarò ivi nuovamente scevro da canoni editoriali, ripeto in un certo qual senso ricollegandomi a quanto poc’anzi dettovi, libero di svolazzare in forma pindarica, con una personalissima esegesi satirica, sganciata da ogni regola non esegetica, bensì estetico-etica, metaforicamente intendendoci, all’interno di quest’opus del compianto Anthony Minghella, dopo tanti miei panegirici forse superflui, financo ingenui, entr(iam)o nel vivo della f… ga, no, filmografia, no, questione, no, della mia recensione particolare e nei confronti di me stesso emblematica, forse sintomatica del mio vero essere non snaturato dalla canonicità per me irrilevante.

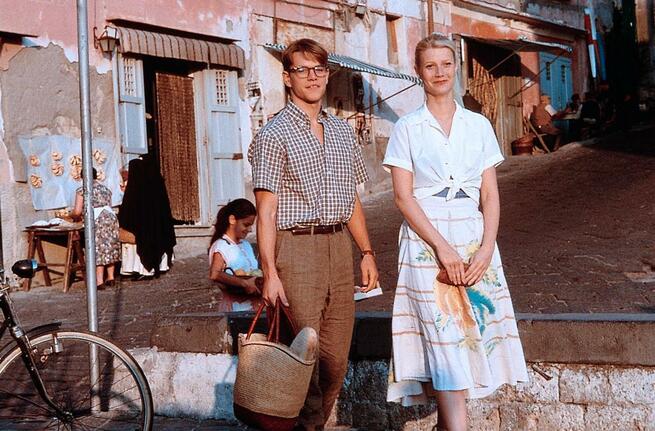

The Talented Mr. Ripley, da noi divenuto Il talento di Mr. Ripley, tratto dall’omonimo romanzo della giallista Patricia Highsmith, dallo stesso Minghella adattato, perciò sceneggiato oltre che naturalmente diretto, parte con un incipit nel quale assistiamo a James Rebhorn, preside della scuola di Scent of a Woman, dar, no, è brutto dirlo e scriverlo, fornire direttive al giovane occhialuto Tom Ripley, un Matt Damon in versione antitetica rispetto a Will Hunting ma (fac)simile, meta-cinematograficamente, al perverso John Malkovich del susseguente Il gioco di Ripley by Liliana Cavani. E in merito a quest’ultima pellicola poi accennerò in modo falotico…

Stando alla concisa ma a suo modo esaustiva sinossi riportataci da IMDb: Negli anni 50 il giovane amorale Tom Ripley viene mandato da New York in Italia affinché ritrovi e riporti a casa il ricco e viziato milionario Dickie Greenleaf; ma le cose andranno diversamente dal previsto.

Ecco, se Wim Wenders girò L’amico americano e la Cavani il film appena suddetto, Minghella filmò, per l’appunto, il seguente da noi disaminato seguentemente. Riuscite a seguirmi? Ok.

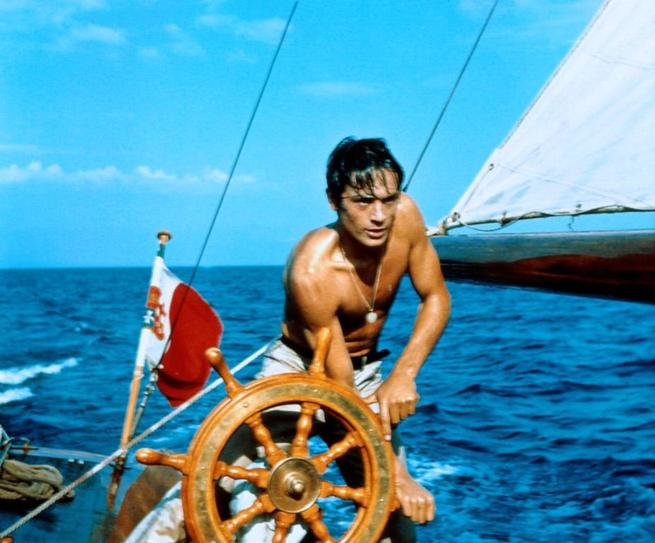

L’amico americano è il titolo italiano del libro della Highsmith che in originale si chiama Ripley’s Game, quest’ultimo è il titolo internazionale della pellicola cavaniana. Ammesso che qualcuno, al di fuori dell’Italia, non me ne voglia la Cavani, avesse o abbia mai visto tal bischerata, ahinoi, passata al Festival di Venezia alla pari dell’impresentabile, recentissimo L’ordine del tempo. Che, in ordine temporale, è venuto dopo. Che ve lo ridico a fare? Nel 1960, invece, The Talented Mr. Ripley ebbe già una trasposizione filmica per mano registica di René Clément, ovverosia Delitto in pieno sole (Purple Noon). Ho scritto, fra parentesi, Purple Noon, da non confondere con Purple Rain di Prince. Il protagonista ne fu Alain Delon dei tempi d’oro, all’epoca pressoché identico, quasi spiccicato al Jude Law del film di Minghella. Insomma, detta onestamente, Alain era ed è, malgrado la sua voglia di vendetta, no, assai veneranda età e il suo desiderio atavico di farla finita tramite l’eutanasia, decisamente più fascinoso del belloccio, spesso bamboccio, a mio avviso, Law. Minchia! No, Minghella deve però aver pensato, visionando certamente il film succitato, di affidare alla copia ante litteram e moderna di Delon, cioè ovviamente, ribadisco, Law, la parte ingrata ma fisicamente assai piacente dell’antagonista figo ma al contempo, paradossalmente, sfigato poiché trucidato, per modo di dire, Greenleaf. Qui si chiama Dickie, nel film di Clément, Philippe. Mentre nella novella originaria della Highsmith? Spetta a voi, stavolta, saperlo e, se non lo sapete, compitene le dovute ricerche, eh eh.

Delitto in pieno sole, nel suo francese titolo originale, s’intitola(va) Plein soleil. Greenleaf però è anche l’identità acquisita e il nome nuovo auto-affibbiato da Ripley dopo la sua uccisione nei riguardi di Greenleaf stesso.

Ah, scusate per lo spoiler. Vi ho ucciso, così facendo e dicendovelo, l’ospite inatteso, la sorpresa in attesa o sol (in)attesa?

Inoltre, altro breve appunto forse improprio, molto probabilmente tipico del Falotico, ovvero il sottoscritto, ridondante e ripetitivamente evidenzio marcatamente, me stesso in persona, se Rebhorn qui interpreta, anche se per pochissimi minuti, cioè quelli iniziali, la parte del padre di Greenleaf di nome Herbert, in Scent of a Woman, nei panni del sig. Trask, dovette risolvere il contenzioso avvenuto fra i personaggi rispettivamente incarnati da Philip Seymour Hoffman & Chris O’Donnell. Invero, a risolverlo e a dimidiarlo, anzi, ad annientarlo e a ridicolizzarlo in quanto fu all’origine inopportuno e sciocco crearlo e originarlo, fu il tenente colonnello Frank Slade/Al Pacino e non Vittorio Gassman de Il buio e il miele, eh eh.

O’Donnell della pellicola sopra menzionatavi di Martin Brest, invece e a sua volta, assomiglia a Matt Damon di questa del Minghella. Perlomeno, Damon n’è la sua versione incattivita e prosecuzione ideale in senso negativamente evolutivo? Per di più, uno dei migliori amici di O’Donnell, no, di Jude Law/Greenleaf, vale a dire Freddie Miles, è nientepopodimeno che lo stesso Philip Seymour Hoffman. Sia Rebhorn che Hoffman sono deceduti qualche anno or sono. Forse nello stesso anno? Controllate. Per dovere di cronaca nera, no, soltanto funebre e mortuaria, osé per niente, oso dire persino mortifera, Anthony Minghella morì nel 2008. Prima de Il talento di Mr. Ripley, vinse l’Oscar (immeritato?) per Il paziente inglese e lavorò altre due volte con Law per Ritorno a Cold Mountain & Complicità e sospetti.

Ecco che in tale versione minghelliana dell’opera dettavi della Highsmith, abbiamo perfino l’imbarazzante Rosario Fiorello, il quale assieme a Damon e Law, canta, memore del Karaoke da lui condotto con Katia Noventa che metteva a novanta nei nineties, la cover sui generis d’una celeberrima, insopportabile song, sì, canzone, poveri cazzoni, di Renato Carosone, Tu vuò fa l’americano! Rosario, insieme a suo fratello, Beppe Fiorello, alias Fiorellino, qua si dispera per la death allucinante e agghiacciante della suicida(tasi) Stefania Rocca nel ruolo di Silvana. La Rocca che s’ammazza perché il futuro morto ammazzato, Law/Greenleaf, la scopò ma amò ed ama anche trombare tutte le altre donne carine del suo pisello, no, paesello e preferisce, su tutte in ogni senso, anche sensuale, specialmente sessuale, le scopate con Marge Sherwood/Gwyneth Paltrow. Stefania Rocca compare per pochi infinitesimali istanti e, as Silvana, arrivò forse a letto con Greenleaf/Law, parimenti, arriverà poi esistenzialmente alla frutta, dopo aver leccato la banana di Law e aver svolto il lavoro di fruttivendola forse anche delle sue belle pesche mostrate senza vergogna in Viol@. Non c’è Asia Argento di Viola bacia tutti ma Law non solo bacia ivi quasi tutte, bensì ancor adesso fa impazzire tutte le donne che non scoperanno mai con lui, ah ah, perché son delle povere disgraziate poco belle che non trovano un lavoro nemmeno al mercato rionale o in quello ortofrutticolo d’una immaginaria Mongibello. Amalgamation, sì, inventiva amalgama d’una città geograficamente inesistente, nel film reale, no, finta eccome poiché ricreata, in ogni seno turgido della Rocca, no, in tutti i sensi, in quel d’Ischia e Procida. Ah, dimenticavo. La Rocca interpretò il film In principio erano le mutande e, dopo aver baciato Law, nella finzione, non so se nella vita reale, fra un ciak e l’altro, abbia assaggiato il suo cetriolo ma di sicuro sul set si bagnò più di com’è bagnata, in quanto affogatasi, nella scena della sua morte rivelata. Comunque, in Mezzanotte nel giardino del pene, no, del bene e del male di Clint Eastwood, Law fu uno degli amanti, bugiardi o meno, quasi minorenni del sex scandal riguardante Kevin Spacey? Ah ah.

Jude non è mai stato omosessuale, Spacey, sì, Jude Law ha sette figli. Ne manca ancora una alla cappella del suo “falso” papa pappone di The Young e The New poppe, no, Pope, no, uno (pere, no, però potrà essere anche una nel ca… o di fi… a ) all’appello per raggiungere Eastwood che di figli/e ne ha otto. Caro Jude, ne devi mangiare… ancora… sol una di mignotta/e, no, di pagnotte… Sia Eastwood che Law ne hanno… di soldi per mantenere, portare tutto il p… e in famiglia. Sono dei bravi crist(ian)i?

Comunque, hanno sempre tradito le mogli. Chissà, forse un giorno, spunteranno altri figli “illegittimi” come quello di Esther Aubry/Ludivine Sagnier della serie sopra eccitata (se messa sotto, no?), no, su citata di Paolo Sorrentino.

Non perdiamoci però in troi(at)e, cari figli di puttana e andiamo avanti con questa review (in)degna di calda notte, no, di nota. Appurato che Law sia sempre stato un grande scopatore alla pari del conclamato puttaniere Alain Delon (la sua famosa ex, Romy Schneider, morì di crepacuore? Ah no, pardon, eh eh), acclarato che la Paltrow adesso, dopo averglielo forse nascostamente tirato fra un Brad Pitt e un Chris Martin della min… ia, con l’intermezzo non dichiarato ma assai probabile d’un Harvey Weinstein che la raccomandò, a letto suo specialmente, per vincere l’Oscar di Shakespeare in Love, s’è dal Cinema ritirata e vende, online, prodotti da “monologhi della vagina”, torniamo alla disamina di questo film che è una mezza stronza, no, stronzata quasi intera. Sebbene, stando con chi, no, stando alle valutazioni della Critica d’oltreoceano ed estere, a tutt’oggi abbastanza alte, al di fuori del nostro Belpaese, soprattutto negli States, giustappunto, è ritenuto bono… Detta fra noi, se io fossi una donna, Law non mi piacerebbe. Infatti, non sono una donna. Fottetevi! Facciamo or i seri e non cazzeggiamo. Francamente, il film non è male ed è sicuramente meglio di Paolo Mereghetti che, nel suo Dizionario dei Film, gli appioppò due misere e risicate stellette, rosicando come al solito non poco. Definendo mancante di suspense gli omicidi e sostenendo, a gran torto, che la ricostruzione storica è approssimativa e ripiena di “licenze”, come i libri Adelphi, incongrue rispetto all’anno in cui si svolge qui la vicenda, il ‘57. Perché Paolo si concentra sempre su dettagli risibili e poco considerevoli, soprattutto se riguardanti cineasti che a lui non garbano? Anche i film di Kubrick e di Scorsese sono stracolmi di errori storici, se è per questo…

Cosicché, fra un altro attore adesso morto, Ivano Marescotti come colonnello Verrecchia, un’apparizione di Cesare Cremonini, fra un Renato Scarpa, sarto per tre min. scarsi, un sorprendente Sergio Rubini/ispettore Giovanni Roverini che viene indagato, no, rimproverato da Ripley/Greenleaf/Damon per il suo mediocre inglese quando invero lo parla molto bene e non viene affatto doppiato, una parte centrale alquanto improponibile in quanto inverosimile nei suoi snodi narrativi surreali e grotteschi, una magnifica, come sempre, Cate Blanchett giovanissima e commovente non solo per bravura eccelsa, un Jude Law che fa il piacione, anche lui come sua abitudine, a mo’ di Alain Delon de La piscina, no, Leo DiCaprio sbruffone, altresì marpione, di Titanic e non di The Aviator ove Jude fu Errol Flynn, una Paltrow bella e, a parte tutto, eccellente, sebbene relegata a un character troppo melenso e melodrammatico, esageratamente piagnucoloso, un Seymour Hoffman manieristico e gigionesco oltre il legale accettabile, dunque da recita parrocchiale, no, recitativa denuncia penale, l’ottima ma un po’ da cartolina fotografia di John Seale, questa produzione statunitense praticamente girata quasi interamente in Italia e, nel secondo segmento a Roma, finanziata dalla Paramount e prodotta da Sydney Pollack, non è malvagia come Ripley e perciò non da uccidere in mare aperto come Greenleaf, no, gettare via. Diciamo che, in molti punti, affoga come il personaggio della Rocca e galleggia a stento, ciononostante si salva e lascia vedere piacevolmente. A dispetto della sua prolissità sovente insostenibile e qua e là soporifera. Minghella era sofisticato, diciamocela! Giuseppe Fiorello è il fidanzato della Rocca. Mah. Non era Greenleaf/Law? Ah, no, Law è fidanzato con Sherwood/Paltrow ma tromba Silvana/Rocca Stefania alla faccia del cornuto e poi distrutto Fiorellino. James Rebhorn compar(v)e nel cast di Ti presento i miei con Blythe Danner, la madre di Teri Polo, no, Gwyneth Paltrow nella vita vera. Com’è risaputo e da me sopra ampiamente esplicato, Jude Law ha avuto molti flirt e innumerevoli donne fra cui Sienna Miller, Lindsay Lohan, Nicole Kidman, Scarlett Johansson, Cameron Diaz e Natalie Portman. Su queste quart’ultime relazioni, nulla è mai stato però ufficializzato. Secondo il mio “modesto” parere, la sua donna più bella rimane, a distanza di an(n)i, in ordine cronologico non alla Cavani, ma di sue chiavate, Sadie Frost. Affermo ciò personalmente e nudamente. Che io mi ricordi, non mi son mai masturbato sulla Kidman, sulla Johansson, sulla Diaz e sulla Portman. Sulla Frost, invece, di Flypaper, sì. Questa recensione forse non vale una sega ma sa il fallo, no, Falò suo.

In conclusione: finale a Venezia, ricompare Rebhorn, eh eh, e accade qualcosa di molto inquietante.

di Stefano Falotico

SERGIO LEONE – L’italiano che inventò l’America, recensione

Ebbene, essendo ivi scemo, no, scevro da costrittivi e pedanti vincoli editoriali, limitanti a loro volta la mia creatività più libera da qualsivoglia condizionamento nella scrittura più fantasiosa, adottando peraltro un tono confidenziale, quasi osé, no, oso dire amicale, d’intestazione forse non consona a una classica recensione canonica, vi sarò giustappunto falotico, perseverando nel mio, non so se impeccabile e/o stimabile, stile flamboyant che meglio, giocando di parole, a me stesso s’adatta si confà alla mia strampalatezza vivente oramai ineludibile, sebbene possa apparirvi impropria, eh eh. Ecco, vincitore ingiustamente del Nastro d’Argento come miglior documentario alla 79.a edizione del Festival di Venezia, dunque non quella appena terminata, bensì quella appartenente all’anno scorso, sì, passato, ah, il passato… Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America, internazionalizzato col sottotitolo statunitense da esportazione mondiale, The Italian Who Invented America, è una delle più grosse e plateali, sciocche bischerate da me mai viste per quanto concerne il mockumentary. Perdonatemi se sarò tarantiniano, irriverente e sguaiato, imbarazzante o smodato. Scrivendo e (s)cambiando genere cinematografico, no, regista, no, registro a mo’ dei cambi stilistici di Tarantino, giustappunto. Creando una recensione forse paragonabile a Kill Bill, Django Unchained e The Hateful Eight. Non ho citato ed enumerato a caso queste tre pellicole a loro volta da Quentin Tarantino ivi auto-citate quando parla di Leone, magnificandolo in modo sovreccitato. Sarò io stesso citazionistico. Ah, il Falò, eclettico artista e paroliere ficcante, perfino strafottente alla maniera dei pezzi migliori originatisi dalla folle penna di Quentin. Uno talmente “matto” da sbattere nel carcere di San Quintino? Oh oh.

Scritto e diretto dallo “sconosciuto” Francesco Zippel, è infatti un excursus alquanto poetico, più che altro patetico, tristemente nostalgico, che esalta in modo interminabile, sì, sterminato e stupidamente sconsiderato, in maniera inenarrabile e stomachevole, uno dei registi più sopravvalutati di tutti i tempi. Per tale mia affermazione tanto apodittica, personalmente da me reputata severa e assai giusta, da alienato mentale, no, sol allineata ai miei discutibili ma soggettivi miei gusti inalienabili, so che verrò linciato sotto casa e, probabilmente, dai cultori del compianto Leone nazional-popolare, sarò ampiamente deriso e sbertucciato oltre ogni dire. Ma io voglio ivi ridirvi che il sig. Leone, il quale all’inizio si faceva accreditare as Bob Robertson, per omaggiare, storpiandolo, la memoria del padre di nome Vincenzo, attore del Cinema muto da fotoromanzi ridicoli, a sua volta ribattezzatosi “artisticamente” in Roberto Roberti, era forse soltanto un ex borgataro romanaccio amante, più che di John Ford & Howard Hawks, dei vinelli stagionati per “condire” i suoi pranzi e cene luculliani a base puntualmente di fettuccine all’amatriciana e di spaghetti meno western delle sue salsicce, no, salse cinematografiche a loro volta insaporite di tocchi non tanto da fine buongustaio della settima arte più squisita, umoristicamente da intendersi in forma tout–court. Sì, i film di Sergio furono e non son nient’altro che pot–pourri pazzescamente magnificati dagli stessi registi, ivi intervistati, che li amarono, alla pari di me, lo ammetto, quando furono bambini e che, con un piede nelle rispettive fosse, non quelle di Tuco/Eli Wallach de Il buono, il brutto, il cattivo, rimasti molto infantili, non riescono assolutamente a esserne obiettivi, celebrando peraltro perfino sé stessi, a idolatria penosa e ombelicale, erronea in modo sesquipedale, d’un autore poco inventivo e per niente abissale, insomma, un morto vivente con nulla di trascendentale, i cui film, rivisti oggi e valutati scientemente, oculatamente col senno di poi, oltre a risultare terribilmente datati, sì, immensamente antiquati, son (s)oggettivamente un guazzabuglio di rustica e naïf, nel senso più spregiativo, romanità popolaresca a elevazione bassa d’un folcloristico auto-ritratto, spesso mortuario, d’un uomo, ovverosia nientepopodimeno che lui stesso, il quale nacque esistenzialmente vecchio. Un uomo grassottello e brutto forte che, a prescinder dal (non) suo Il colosso di Rodi, altro/i non fu che un bambinone col pancione che nutrì similmente al suo ex collega Alfred Hitchcock, analogo a lui fisicamente, peraltro, aggiungo, scambiato sovente per Orson Welles, un atteggiamento oscenamente misogino nei riguardi del gentil sesso, conservando perennemente e squallidamente una visione del mondo da “homunculus” frustrato, non solamente sessualmente, a morte.

Il quale, per sublimare le sue mille e una notte da uomo godereccio e bon vivant, no, per compensare alle sue innumerevoli carenze psico-affettive, di conseguenza le poche riservategli carezze quasi mai ricevute, trasfigurò la realtà, creando una sua concezione del western agganciata alla propria idea solipsistica secondo cui s’incarnava nel “Monco”/Clint Eastwood, un bel vendicatore che incula tutti e tutte a mo’ dello stesso Eastwood che poi avrebbe girato Lo straniero senza nome. Film nel quale, Clint, contagiato malamente e maliziosamente, forse inconsciamente, da Leone, partì con un incipit maschilista come un porco, no, come pochi poiché Eastwood/Innominato, subito, da Maciste nella valle dei farmacisti, no, da (Cry) Macho, no, da masochista, no, sadico anti-femminista e, a livello sessuale, bianco suprematista fancazzista, contro le donne razzista, no a cazzo duro violentò una bella e delicata woman, sbattendosela e fottendosene totalmente della giustizia, no, dell’etica giustezza. Ah, scrivendo quanto appena letto, deducete che son in pieno stato di bellezza, no, ubriachezza? Ora, a parte le bevute e chi si beve la balla colossale, eguagliabile agli indigeribili e imbevibili, poco godibili, leoniani colossal secondo cui Leone sarebbe stato un grande cineasta, no, tralasciando gli schizzi, non spermatici, no, gli scherzi miei “programmatici”, Leone, a detta di Carlo Verdone, il cui primo film, e non solo, venne finanziato da Sergio e fu Un sacco bello, aveva, no, ebbe, sì, non cambiamo i verbi, passando dal passatista Leone, no, dal passato remoto all’imperfetto suo Cinema, no, a un altro tempo verbale, con faciloneria da ignorantone e letterato poco magistrale, dunque illetterato quasi totale… Dicevo, stando alla prole, no, alle parole di Carlo, Sergio (nome di uno o più personaggi di Carlo in quale/i film?) ebbe una bella famiglia, sì, da Saccottino Motta, no, Mulino Bianco, un un sacco bella… ah ah. Ma, secondo me, Leone era un sacco di m… da! Ribadisco (non) scherzosamente, un povero tr… ne da trattorie per ottime forchette e compagnoni pasoliniani (Pier Paolo Pasolini viene enunciato, fra l’altro e su Leone si era pronunciato, si pronunciò), e una cultura, diciamo, un po’ alla b(u)ona ché, a forza di andare sovente in Francia, imparò a malapena un francese passabile. Scusate per i francesismi. Inoltre, ancor prima della guerra di Secessione, no, della rivoluzione messicana, no, della presentazione ufficiale, al Festival di Cannes, di C’era una volta in America, di certo, filtrando male, da buontempone per l’appunto, À la recherche du temps perdu, capì pochissimo dell’opera di Proust ma continuò a divorare celluloide alla stessa velocità con cui mangiò tutti i cibi e le bevande d’ogni menù delle tavole calde di Trastevere, scolandosi mezza storia cinematografica, venuta prima di lui, per compiere, antecedentemente rispetto al suo imitatore Quentin Tarantino, una frittura mista e una frittata trita e ritrita con ingredienti rubati da Akira Kurosawa e la Monument Valley, vera, sì, ripresa davvero e non in digitale ricreata, ovviamente, erano altri tempi, eppur filmata mentre sbavava per il seno al burro, no, burroso, di Claudia Cardinale. Ripulendosi, nel frattempo, la saliva fra un altro piatto di pastasciutta e una nuova lavata ai suoi scarsi capelli, unti e bisunti, dal sebo più grosso delle tette di Claudia. La Cardinale, in C’era una volta il West, interpretò il ruolo praticamente di una puttana e Leone, per convincere Bob De Niro a girare C’era una volta in America, oltre a promettergli un cachet faraonico coi soldoni di Arnon Milchan, gli garantì, pagandole stavolta… di tasca propria, alcune notti di sesso non a Cinecittà, bensì in una lussu(ri)osa casa d’appuntamenti, con Moana Pozzi. Lo sa benissimo Gianni Minà. Ah ah.

In questo documentario, oltre al trapassato fumettista arcinoto, qui naturalmente con un “look” da Circolo Arci per pensionati rimbambiti, alias Frank Miller, possiamo vedere anche un altro rincoglionito mai visto, ah ah, ovvero Steven Spielberg. C’è anche Martin Scorsese intervistato poco prima che morisse Robertson, sì, non Leone, bensì l’autore della colonna sonora del suo nuovo opus, oltre che di The Irishman e altro/i, Killers of the Flower Moon, cioè Robbie Robertson. Si nota lontano un miglio che Scorsese, qui beccato fra un ciak e l’altro del film con DiCaprio e sempre De Niro anche lui ivi presente, ancor arzillo ma non più mandrillo, sol assai incartapecorito e rugoso a non finire più del Grand Canyon infinito, afferma che Leone era un grande perché sapeva dapprima e benissimo che Killers of the Flower Moon sarebbe stato distribuito qui da noi dalla Leone Film Group. Quanti volponi e marchettari, quanti bugiardi conclamati e leccaculo sesquipedali dei più vecchioni…

Come quell’altro furbacchione impresentabile di Tarantino che o ché, sapendo a sua volta, che molta gente nel mondo è matta come lui, no, va matta per i film di Leone, continua per l’appunto a saccheggiarlo per compiacere il pubblico di dementi dai gusti sempliciotti dei più fetenti. Gente, quest’ultima, da caciotta che si atteggia ad erudita, gente finta sinistroide alla Mary Cacciola e da se famo du’ spaghi anche in Texas, la stessa gente illustrataci da Rod Steiger in A Fistful of Dynamite, in parole povere, dei po(ve)racci che vivono di stenti, sì, a stento… con una tetta di Claudia, no, con un tetto sulla testa… Giù la testa e anche i loro testicoli.

Rivogliamo Mario Brega, feticcio di Leone e mitico “comunista così!” dell’esordio registico succitato di Verdone, che esclamò, a proposito del debosciato figlio verdoniano, a elemosinare ai semafori con le pezze al culo!

Sì, chi ama Leone non è forse fra gli impiegati in cerca di poesia alla Dizionario Pino Farinotti che, in tali testuali e precisissimi termini, definì gli adoratori del film con la Cardinale sopra menzionatovi. È peggio!

Queste son person(cin)e radical–chic che venerano Tsui Hark e osannano La sfida del samurai, confondendolo coi Sette samurai. Sono quegli idioti del DAMS che, per sembrare colti e far colpo di pistola, no, colpo e basta, sulle ragazzotte, senza vergogna, alle ragazze più carine la lor ocarina (non) inseriscono nella fondina, no, f… ina, e asseriscono che Tarantino altri non è che uno che copi(a) Takashi Miike. Cavolo, abbiamo anche quelli che scambiano Takeshi Kitano per un genius quando in verità vi dico che è il regista di Sonatine, certamente, ma è sempre stato un suonatone! Suonategliele!

Sì, sto esagerando, merito mignotte, no, botte anch’io, suonatemele. Picchiatemi a mo’ di Lee Van Cleef e Clint pestati di brutto, in Per qualche dollaro in più, dai bastardi scagnozzi dell’Indio. Sapete che vi dico, fra l’altro? Gian Maria Volonté non valeva niente, neanche Un dollaro bucato… con Montgomery Wood/Giuliano Gemma. Non fu una gemma d’attore, meglio Vera Gemma, forza, avercene oggigiorno di Volonté, no, ne voglio a volontà. Di palate? No, di patate! Ah ah. Dateci dentro, uomini! Vera Gemma, figlia di Giuliano, è invecchiata e non è più una buona patata ma è ancora amica di quell’altra sf… ta, suonata e raccomandata di Argento Asia? Suo padre, Dario, assieme alla sua bernarda, forse a Bernalda, no, insieme a Bertolucci Bernardo, scrisse il film dettovi poc’anzi con la Cardinale, Henry Fonda & Charles Bronson + Jason Robards, ma da anni, l’autore di questa sceneggiatura e di Profondo rosso, ha perso tutti i metaforici punti cardinali del suo Cinema andato a puttane… non sa più vedervi chiaro, eh già, il nostro Dario dovrebbe rivedere il suo Occhiali neri per capire che, a differenza del leggendario Eli Wallach, simpaticissimo e bravissimo, di The Good, the Bad and the Ugly, è solo brutto in modo tragicomico.

In questo Dario, no, dromedario, no, documentario, v’è anche il direttore della Cineteca di Bologna, cioè Gianluca Farinelli. Brav’uomo ma, onestamente, anch’egli oramai dovrebbe stare zitto e non dire una sola parola a mo’ dei film muti, non solo con Robert De Niro, no, Roberto Roberti, che la sua equipe restaura. Io svolsi servizio civile come obiettore di coscienza in Cineteca esattamente nell’anno in cui Gianluca subentrò, in veste di direttore, per l’appunto, a Bernardo, no, Giuseppe Bertolucci. Ve ne potrei raccontare ma è meglio che ivi mi taccia, altrimenti sarò taciuto, no, tacciato per farabutto. Dovete credermi, comunque, e vi dico che in un’equivoca circostanza avvenuta e che non vi narrerò da cantastorie, successe che venni ammutolito poiché m’accorsi di Stefano Accorsi capitato lì, no, d’alcuni favoritismi “nascosti” che avvennero, no, avvenivano in quel luogo impolverato e forse da dio dimenticato. Io catalogavo manifesti ma, appena aprii bocca, me la sigillarono con tanto di marchio SIAE e vollero archiviare il tutto, insabbiando le mie scandalose rivelazioni e relegandomi in biblioteca a mo’ di “castrato” Carlo Broschi, più comunale come la Cineteca, no, più comunemente noto come La Feltrinelli, no, The Farinelli… cantante semi-evirato.

Cosicché, anziché catalogare altri manifesti, manifestai per protesta, no, anziché ficcare… locandine dei film di Sergio Corbucci come Django, cari uomini da Franco Franchi o Franco Nero, fui allontanato dal posto prepostomi e me lo fecero nerissimo come Jamie Foxx. Non potei più ammirare i miei posteriori, no, i poster espostici nell’inguardabile C’era una volta a… Hollywood, e andai a bere e mangiare in una locanda. Divorai una quaglia e non una Margaret Qualley poco educanda. Con una faccia da culo alla Brad Pitt, però ordinai anche una pizza margherita per dimenticare il fallo, no, fattaccio che, in cineteca, vollero/volevano darmi delle pizze… in faccia. Dovetti subire la bottana, no, solo botta e dovrei comparire come comparsa, al Teatro Regio di Parma, nel nuovo film sperimentale di Darren Aronofsky, anche lui qua presente, cari baccalà. E mi si vedrà nella serie tv con Micaela Ramazzotti & Stefano Accorsi sopra scrittovi, intitolata Un amore? Sarà brutta? Se così sarà, meglio che non compaia, ah ah. In tale documentario, v’è naturalmente pure Giuseppe Tornatore, considerato per anni, assurdamente, l’erede di Leone in quanto, così come Sergio, utilizzò Ennio Morricone nelle sue colonne sonore. Ennio vinse il suo unico Oscar, a prescindere da quello assegnatogli alla Carriera, per una pellicola, sovrastante dettavi, di Tarantino. Adesso, facciamo finalmente o fintamente i seri. Questa specie di film nei film di Leone non è malvagio. Poteva però essere decisamente meglio. Jennifer Connelly, inoltre e infine, crescendo è divenuta anoressica e una mezza racchia. Ai tempi del film Innocenza infranta, sinceramente, le avrei dato dentro a mo’ di Bob De Niro/Noodles con quella che sarebbe venuta, no, diventata la “figa” di James Woods/Max? Cioè Elizabeth McGovern, ex di Noodles, no, da bambina incarnata dalla più in carne, rispetto a ora, Jennifer? No, quell’altra “stuprata” e incaprettata durante il rapimento della gioielleria. De Niro le diede tutti i gioielli di famiglia… A proposito di coglion(cell)i, no, di Farinelli, non Gianluca, per queste mie sparatorie da leoniano triello, no, per colpa di queste mie spappolate budella, no, sparate esagerate, dovrei farmi l’assicurazione dù pacchio o dello sticchio, così come sostenne Burt Young!? Se v’ho fatto invece venir du’ palle con le mie cazzate immonde, riguardatevi i titoli di testa di C’era una volta il West da latte alle ginocchia e non rompetemi i maroni. Sennò, un giorno, questo “piccolo” Falò che non diceva una parola neanche dinanzi alle ingiustizie e ai bullismi più cattivi e stronzi, potrebbe servirvi una vendetta da Harmonica. Oppure, cari boomer, vi tengo a precisarvi innanzitutto che non sono vecchio come il Cinema di Leone e Lee Van Cleef/Sentenza ma potrei, di fronte al cattivone vigliacco che volle disarmarmi, apparirgli all’improvviso con un fucile in mano e, si sa, «quando un uomo incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto», recitargli quindi in modo mellifluo un loquace, no, eloquente… Indio, tu il gioco lo conosci…

Ribaltandogli la battuta di Clint riservata, in quel caso, al “cattivo”, no, buono Lee…

– Sei stato poco attento, vecchio…

Voglio or, prima di andare a letto, raccontarvi brevissimamente una lapidaria parabola da Indio, no, concludere con la classica morale della favola… anzi, con un aforisma-filastrocca, il seguente… Il tempo non esiste, il Falotico a ogni cattiveria sempre resiste(tte) e adesso chi la fece, ovvero una merda, sì, chi l’ha fatta sporca, non solo già in bagno piscia…

Voglio iniziare di nuovo e per di più una vecchia storia… dai conti in sospeso, partendo con lo scrivere… C’era un “mulo”, al mio mulo non piace la gente che ride, ha subito l’impressione che si rida di lui… se mi promettete… una come Claudia Cardinale dei tempi d’oro ve la chiaverete, altrimenti sarò costretto ad andare avanti, anche col racconto, se vorrete leggerlo tutto, una volta… che sarà finito, vi suiciderete. Scherzo?

Parabola, no, parafrasando Eastwood… – E chi ti dice che scherzavo? THE END.

Sono arrivato già alla fine? Sì, per il mio hater… e lo sa anche lui. Sta solo aspettando che finisca di suonare il carillon, per modo di dire. Dovete sapere che, da tempo immemorabile, è seduto sulla tazza del cesso, io sto sol attendendo che esca dalla toilette e che, dal suo sfintere, la finisca di suonare una brutta musica. Peraltro, voglio tastare con mano… se ha davvero le palle. È veramente un uomo?

di Stefano Falotico